微信扫一扫

欣遇名师 崇德尚艺:记恩师姚治华

欣遇名师 崇德尚艺:记恩师姚治华

在鸟语花香的广州,我收到姚治华老师的北京快递。迫不及待拆开包裹得严严密密的信封,伴随着阵阵淡雅的墨香,眼前跳出“师恩难忘”四个苍劲有力的书法逸品。

回想此前,曾征询姚老师,可否为我即将出版的第二本书题名,远在北京的他在电话里关切地问道:“书本叫什么名字?”我说:“师恩难忘”。姚老师欣然赞许:“难得学生还记得老师,我一定帮你题。”凝视着这幅端正俊逸、刚柔相济、守法而不拘成规的题款,令我回忆起姚老师的艺术生涯。

姚治华老师为我新书题名

说到姚治华老师的丹青生涯,“擅长山水,精于人物”,是他最为人嘉许乐道的创作领域。

山 水 篇

在中国人物画殷厚的基础上,姚老师又摸索出极具鲜明个性的水墨、重彩、泼墨等中国山水画创作样式。

水墨画《芦荡飞鹤》发表在1985年10月25日的《人民日报·海外版》上,日本当代画坛著名大师加山又造看后,马上致信姚老师:“看到你的画很高兴,你的创作手法新颖,立意鲜明,水墨用得很好,透明淋漓,很有水墨艺术情趣,水中的倒影给人留下深刻印象。看来你一直活跃在中国画坛。”

中国画《芦荡飞鹤》

令加山又造赞许有加的水墨画《芦荡飞鹤》,创作于1984年,宽285厘米,长110厘米,已被中国美术馆收藏。

该画属于花鸟与山水结合的水墨画,是姚老师用大写意与创新技法融为一体的作品。画面上明净的湖水,幽深的环境,占据画幅一半以上的却是浑融而多变的倒影——微波荡漾中的树影,夹杂飘游流动的浮萍。这片若隐若现的迷离倒影,依稀浸染出岸边茂密的丛林,以及上面几只掠水横飞的白鹤。

近处低垂的风中芦苇,衬托出逆风而飞的鹤群。错落有致的一行白鹤,是用“工笔”的技法塑造出来的生命群体,作品一气呵成,苍劲有力。飞翔的群鹤与水中的倒影,形成了白与黑、动与静、散落与连片等视觉上强烈的对比反差,咫尺之间凸显出作品的丰富层次。

据姚老师介绍,占据大幅画面的湖光倒影,既是树也是水,既有影又有光,既是实又是虚。作品采用墨里加盐的技法,产生出一种独特的艺术效果,耐人寻味,被视作画中逸品。

重彩大写意作品,所用颜料厚重、施墨浓、覆盖力强,对此,姚老师运用起来得心应手,往往使作品色彩更加浓艳奔放,同时也流露出姚老师内心深处澎湃的创作激情。

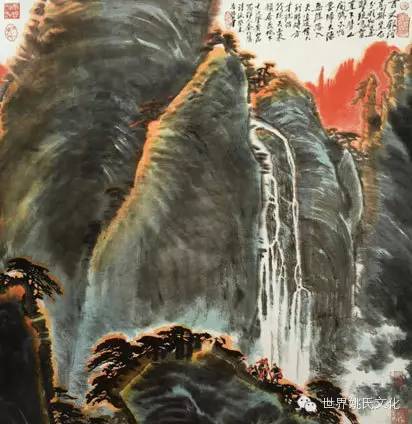

姚老师重写生,拜自然为师,他先后十二次登上黄山,赴黄山讲学、采风、写生之余,创作了一大批讴歌黄山的山水画。中国画《黄山飞瀑》就是一幅重彩大写意作品。姚老师从不同角度描绘黄山两峰之间倾泻而出的瀑布,飞流直下,如大河奔腾,在轻柔与静谧中可以感受到奔流不息的磅礴气势。

中国画《黄山飞瀑》

除了描绘自然界的名山大川、飞云、瀑布、古树、奇石之外,为了反映人和自然之间密切关系,描绘人在自然环境中的活动情况,姚老师特意在他的作品里配置的几个人物来加以衬托,画面上有几个游客在欣赏瀑布,这些人物在山水画中出现,能起到画龙点睛的作用,使作品情景交融,以情观景,以景生情来丰富自然景象,抒发作者的情思,深化作品的主题思想。正是“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的真实写照。

姚老师在作品题记上写道:“百丈银河高挂,黑白分明如画。击鼓鸣雷直下,劈山开路不怕。要归大海无涯,溶入天边伟大。到那时方才说话,我说天上来,原居最低下。”以诗明志,以画寄情是该画的一大亮点。

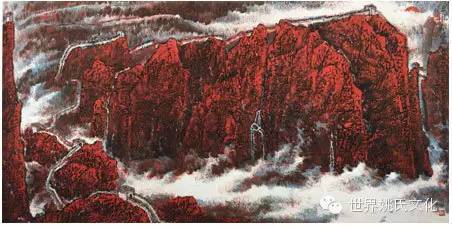

中国画《巨龙雄魂》

泼墨是大写意的一种画法。是指落笔大胆、点染淋漓、水墨浑融、气势磅礴的写意技法。在中国画《巨龙雄魂》中,姚老师用他擅长的泼墨写意画法,豪放、随意、洒脱地描绘长城。画家笔下的长城像一条白色巨龙翻腾于苍山红海之间,通过面与线、红与白、厚与薄的种种对比,展示那浓缩的沧桑历史,凸现我中华民族之脊梁。

东起河北山海关,西延甘肃嘉峪关的万里长城,堪称中华文化的建筑艺术代表之作。古往今来,以长城为选题的中国画多不胜数,但姚老师的创作手法跳出了传统,从不同的角度加以描写。

伫立画前仿如置身海拔最高的烽火台上,放眼眺望,长城顺应险峻的山势,曲折蜿蜒,活脱脱一条蓄势腾飞的巨龙。崇山峻岭间如白色轻纱般缭绕的云雾,为长城笼上了一层神秘的感觉,大有神龙见首不见尾的意蕴。整幅作品充满着诗情画意。

仰视《巨龙雄魂》,画家只有具备深厚的笔墨功底,造型能力和丰富的文化素养,才可能创作出寓意深邃、泼墨淋漓、水晕华滋、出神入化的上乘佳作。此画被人民大会堂收藏。

综观姚老师的作品,花鸟与山水结合的水墨画,均有众多传世和收藏之代表作:

《芦荡飞鹤》于1984年为重建黄鹤楼而作。同时也被中国美术馆收藏。

《漓江情》描写桂林风景,画面生动传神,再现船家形象,寥寥数笔,平添了点点生活的气息。据姚老师介绍,当年只是陪加山又造游桂林时的草稿,多年后进行再创作便成了得意之作。作品曾参加法国每两年举办一次的“国际现代画展”。

2005年创作的《黄山朝晖》,泼墨敷彩,充分发挥了水墨淋漓流变的意趣,把“云飞山欲动,山色有无中”的意境,瞬息万变的意脉凝固为丹青妙作。后来被中国革命博物馆收藏。

2008年,一幅长500厘米,高200厘米的巨幅中国画《黄河颂》在北京人民大会堂完成创作,画家笔下的黄河气势磅礴,一泻千里,撼山震岳,令观赏者无不心鼓雷动,该画现被悬挂在人民大会堂的东大厅。

难怪当年中央美术学院教授、著名画家李可染,一直以为姚治华醉心创作人物画。当他翻阅弟子出版的首本画集后,目睹当中这么多优秀的山水画,高兴得一连说了三个字“好、好、好!”,并高度评价“画得很有情趣,很生动。”

求 学 篇 姚治华教师1961年毕业于中央美术学院中国画人物系,期间师从李可染、叶浅予、蒋兆和等大家。大师们的倾囊相授,使其深得真传,得益匪浅。这为他日后的人物和山水画创作,奠定了良好的基础,毕业后留校任教,直至离休。 据姚老师介绍,当年考上中央美术学院时,最初只修习了一年版画。当时他对中国传统绘画的整体认识还比较浅薄,直到有一次观赏齐白石画展后眼界大开,令他充分领略到国画的丰富表现力和盎然意趣。为其深深折服之余,姚老师也在自己艺术学习的十字路口上,毅然作出了一个大胆的抉择。 于是,姚老师干脆写了个转系报告,征得两位系主任同意后,如愿以偿地转到了中国画系,专攻人物。正所谓“名师出高徒。”在蒋兆和、叶浅予等大师的精心熏陶下,加上他勤学苦练,练就了一手扎实的工笔线描工夫和造型能力。 如画作《延边春意》,就是“跟在主人公背后,边走、边记、边画”得来的。这些速写都是在人物稍纵即逝的动作中,争分夺秒地画出来的。整个作品对人物的动态、表情,把握得准确到位。线条的运用简练、刚劲、有力。 中国画《打麦场上》,画面描写北京郊外农村收割的景色和农民的生活。容易令人联想起法国画家米勒的名作《拾穗者》,两者有异曲同工之妙。 再如《冬韵》这幅作品,则糅合了传统国画笔墨功夫、西画的绚丽色彩、版画的强烈明快以及连环画的灵活构图等多元创作样式,游刃有余,为我所用。 |

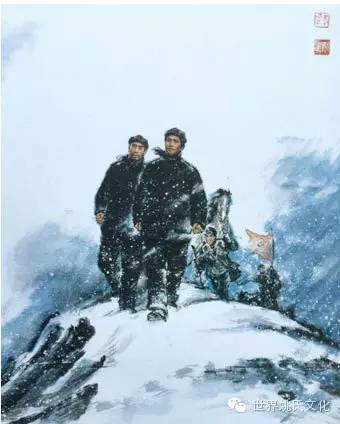

人 物 篇 姚老师的写意人物画,从工笔人物画造型的基础上演进过来。他的写意人物画以简练的线条,淋漓的墨韵,单纯明快的色彩塑造人物形象,更流露出姚老师对现实生活的真挚情怀。 为纪念毛泽东同志诞辰一百周年创作的《更喜岷山千里雪》,取材自毛泽东诗词《七律·长征》中的“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”之句。每当吟诵这首诗的时候, 姚老师心中总会涌起一股革命英雄主义的豪情。

中国画《更喜岷山千里雪》局部 作品中,姚老师以生花妙笔歌颂诗人毛泽东,描绘了一幅幅精彩纷呈的画卷:腾越五岭图、疾跨乌蒙山、巧渡金沙江、飞夺泸定桥、喜踏岷山雪。以史诗般的笔触,记载长征路上的艰难险阻,也饱含着共产党人的万般豪情壮志。生动再现了毛主席“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的宏伟军事智慧,以及对中国革命前途充满坚定信念和豪迈的决心。 姚老师在《更喜岷山千里雪》的创作中,以夸张手法,通过景物、色彩、笔墨,甚至皴染等艺术手法来进行表现。画面空间以高峻雪山俯压全幅,漫天雪花遮蔽着苍蓝色的背景,整幅画用色沉着明净。毛泽东、周恩来穿着工农红军的厚实军装,头戴红五星八角帽,脖子上绕着一条围巾,大步流星地走上一座白雪皑皑的山坡。凛冽北风中围巾如红旗招展,夹裹着雪花上下翻飞。大雪伴随着红军长征胜利的脚步,庄严威武,风采独具。警卫战士牵马前行,后面的队伍高举工农红军的旗帜。作品充分表现出红军历尽艰难险阻,取得二万五千里长征伟大胜利的喜悦心情。 姚老师所创作的人物画,匠心巧运,风格独特,从惟妙惟肖的外形特征中,传神刻画出人物的内心世界,收到“以型写神,形神兼备”的艺术效果。同时,他以浪漫主义艺术的特色,大胆运用构图和色彩,展示出人物的强烈情感的同时,最大程度地展现震撼人心的力量。 创作过程中,他把古典画法和外光画法相结合,人物面部色彩画得稍暖。背景适当吸取中国画皴擦点染的技法。整个作品笔法酣畅自如,色调庄重而清雅。耐人寻味的画面,引人思索,具有一种特殊的感染力,令人观赏后久久难忘。 姚老师的作品来自日常生活中的观察与打磨,既反映现实生活,也表达姚老师的主观情感。生活给予他创造的灵感,艺术的再创造使其翰墨生辉添彩。

中国画《战洪峰》 《战洪峰》是姚老师1963年间创作的大型中国画,宽192厘米,长177厘米。作品描绘我国黄河上游一带发生洪灾险情,人民群众的财产乃至生命都受到了严重的威胁。就在万分危急的关头,几十万军民合力,夜以继日地一起并肩战洪水,斗恶浪,打响了气壮山河的保卫战。他们有的在岸上举起铁锤打桩,有的叠垒沙包配合固堤,有的身扛沉重沙包在泥水中来回穿梭。他们全然不顾生命安危,心中只有一个信念:“大堤,保住大堤!” 危急关头,他们一个个奋然跳入水中,用自己的血肉之躯,在汹涌澎湃的浑浊江水中筑起了一道人墙。那道人墙显得那样壮观,那样感人! 《战洪峰》这一作品,姚老师遒劲的笔法挥洒自如,人物生动传神,全画气势磅礴,极富节奏感。画面左上角的年青人奋不顾身跃入洪水中搏斗的动作,其实是姚老师的原型。姚老师在1954年曾亲身参加武汉抗洪抢险,并荣获二等功。作品真实地重现了当年抗洪拼搏精神,生动地体现了那个时代他们齐心合力,众志成城,坚守阵地,终于取得了胜利的辉煌岁月。此画曾参加当时北京美协主办的北京美术展览而获好评。 姚老师在《战洪峰》上题款记载了抗洪的感受:“欣闻黄河上游四省区九十万军民同心协力,团结一致,不畏艰险,不怕牺牲,夜以继日,奋力拼搏。终于战胜了建国以来的特大洪峰,保卫了亿万人民的生命财产。由此,联想起来亲身参加和亲眼目睹的抗洪斗争,壮观景象心潮澎湃,信笔作画。”难忘岁月尽在题记中。 纵观姚老师的人物画,不难看出他在漫长的艺术生涯中,砚田笔耕,孜孜以求,硕果累累。每个时期都有其代表作品问世: 60年代的作品《较量》,场面宏大,人物众多,姚老师对每一个人物的神情拿捏得各具神韵,无一重复。 70年代的作品《万方乐奏庆中华》,描写全国各族人民大团结的喜庆场面,为建国三十周年华诞而作。 80年代创作的中国画《欢乐的火把节》,属于人物速写和重彩舞蹈画,画面热情奔放、线条刚劲多变,标志着姚老师从速写逐步转向中国人物画创作。为纪念白求恩同志逝世五十周年而创作的《白求恩跃马百里救伤员》,则是一幅歌颂国际主义高尚情操的优秀作品。 90年代的《内罗毕市场》,取材于国外,速写非洲黑人,人物形象、动态捕捉得精准细腻,线条简洁生动。 2008年的《抗震救灾》,则描写了汶川地震抢险救人的动人场面,定格于历史的瞬间。 正是姚老师善于继承,勇于创新的精神,开拓出中国人物画的审美领域,极大地丰富了人物画的艺术语言。他的作品气韵生动,内容紧扣时代,技法中西合璧,饮誉中外,多为国内外博物馆和美术馆收藏。 难怪他的老师、中央美术学院教授叶浅予先生曾说:“姚治华的速写画得很生动,人物动态抓得好,处理场面和关系不错,集贸市场(陕西乾县)很丰富,大集市难处理,他处理不错。在生活速写中练基本功很重要。” |

教 育 篇 集美术教育、社会艺术活动、美术创作于一身的姚老师,在中央美术学院执教50多年,尽管长期主持学院日常的教务工作,异常繁忙,但姚老师始终没有放下心爱的书画教育工作,桃李满天下。 姚老师带着学生深入生活,搜集、创作艺术素材,足迹遍及神州大地,曾数次长途跋涉,深入中国传统艺术宝库的敦煌、永乐宫,并从中学习、考察中国绘画的优秀遗产,探索古代壁画之奥秘。他先后出版了《姚治华画选》、《姚治华山水画选》、《中国画人物速写》、《姚治华小品画选》、《姚治华精品集》、《姚治华速写》、《荣宝斋画谱·姚治华绘山水画》、《姚治华作品集》、《画与诗》、中国高等美术院校教学范本精选第一辑《姚治华山水精品》等著作和录像光盘。中央电视台等6家电视台还为其作品录制了专题片5集。主编出版了中央美术学院中国画系教材一套9本和中国书画函授大学国画教材21本。为数众多的著作几乎都是他在百忙中挤出时间去完成的。 姚老师在多年的创作实践中教学相长,德艺双馨。自中央美术学院退休后,他仍一直担任中国书画函授大学校长。在他的亲自带领下,学校根据专业设置和教学要求,聘请了启功、何海霞、田世光等100多名专家教授,组成1200多人的办学骨干队伍,以及2000多人的庞大专业师资队伍,对学员倾囊相授的同时,提供了更优质的教学资源。 此外,学校在梁树年、白雪石、阿老、欧阳中石、刘炳森等老师的亲自主持下,根据不同专业、不同基础的学员特点,编写出版了与之相适应的专业教材、辅导刊物200多种,并录制了与教材相配套的教学录像带150多部,编辑出版了指导办学的《书画函授报》268期。每当谈起他的函授大学,姚老师仿佛有说不完的难忘回忆。 据不完全统计,函授大学每年就读的学员有5000多人。成立20多年来硕果累累,桃李满天下。来自各行各业,各条战线的广大书画爱好者,经过函授学习,如今已有相当一部分人活跃在艺坛上,加入了县、市、省乃至全国的书协、美协,成为各地书画艺术创作和教学的骨干。 中国书画函授大学培育了大批书画方面的人才,为弘扬民族文化,普及书法和国画艺术作出了积极的贡献,在国内外享有极高的知名度。 作为中央美术学院教授的姚老师,还身兼中国美术家协会会员、中国美术艺术家协会主席、中国延安鲁艺校友会美术委员会主任、北京市中日民间文化艺术交流促进会会长、黄山写生画院院长等社会职务。更被海外机构延聘为《联合国新闻》咨询委员、“英国剑桥国际名人传记中心”咨询委员、“美国传记协会顾问委员会研究会”研究员等职。 |

关 怀 篇 90年初我和姚教师第一次见面,是在姚老师朝阳区红庙的家里。这座古色古香的普通老式楼房充满艺术气息,客厅中,悬挂摆放着非洲各种造型的乌木雕,日本农民的草帽。当中最引人注目的地方,是墙上悬挂着的中国美术家协会主席吴作人的作品《熊猫》和叶浅予教授的作品《延边鼓声》。 姚老师待人谦和,衣着朴实,毫无名人大师的架子,谈吐之间透出睿智和幽默,给我留下了难忘的印象。

作者和姚治华老师合照 师恩似海。难忘1999年12月3日下午3点,北京迎来了入冬以来的第一场雪。细雨夹着雪花将气温带到零下七、八度。雪花像鹅毛,又像棉絮漫天飞舞飘洒。姚老师身穿厚厚的皮大衣,脖子上围着羊绒围巾,冒着严寒,前来参加在新华社新闻大厦一楼多功能厅为我的新作《艺林撷菁》举办的首发式。首发式上姚老师谈到了对我的看法:“小袁同志之所以能够出这本书,我觉得她有相当的基础:首先她作为中国书画函授大学的学生,学了3年书法,3年绘画,这6年时间给她打下了良好的艺术基础。另外她采访画家的方式是独特的,对于艺术的鉴赏力也是独到的。还有我们在座的画家都公认小袁同志的热情、诚恳、勤劳、刻苦。……”

中国书画函授大学校长、中央美术学院教授姚治华在《艺林撷菁》首发式上发言 2003年春天,由于工作关系我居住在北京。适逢这年北京爆发了史无前例的“非典”疫情,市面上的口罩被抢购一空。还记得当天姚老师打电话给我,询问我“非典”期间的生活状况。得知我家中连一个口罩都没有后,他二话不说,第二天就亲自将口罩送到我家。当时已是古稀老人的姚老师,完全没理会个人感染的风险,从朝阳区来到我所居住的西城区。来回颠簸一个多小时的公交车,将口罩送到我手上,真是“千里送鸿毛,礼轻情意重。” 每当我凝视这个再也普通不过的棉布口罩时,回想起每次我离开姚老师家的时候,都是姚师母劳沫之送我到车站,并嘱咐我回家后打电话报平安,话语间饱含了师长的无限关爱。所有这一切,自然而然令我想起姚老师那圆圆的脸庞、慈祥的笑容——啊!先生之风,山高水长。 时 代 篇 那段时间,我经常戴着姚老师送的口罩到他家,看他画画,不知不觉就到了晚饭时间。这时候,姚老师麻利地放下手中的画笔,穿上围裙,到厨房做他最拿手蘑菇汤——味道非常地道的蘑菇汤。 姚老师先将蘑菇放在水里泡开,再用娴熟的手法清洗后切成小块,然后把煤气炉扭开,“轰”的一声,一团蔚蓝色的火苗把锅团团围住。用铲子来回翻炒了几下,铲子和锅轻微碰撞,发出“叮叮当当”的声音。锅里的蘑菇散发出扑鼻的香气,好像一曲美妙的厨房交响乐。 有一次,姚老师在家兴奋地跟我说:“最近在家看报纸新闻,留意到两件事令我非常感动:第一件是战斗在“非典”第一线的白衣天使,她们忘我工作、不怕牺牲、临危受命精神令人由衷敬佩;第二件是我国航天卫星载人上天,中国人千年的航天梦想终于可以实现。小袁,你说这是不是具有里程碑意义的天大喜事?”

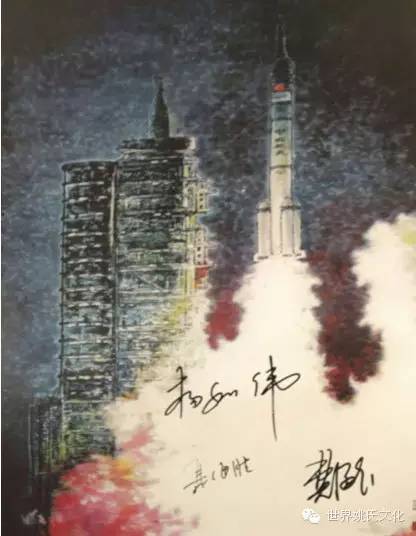

中国画《白衣天使的誓言》 有感于此,姚老师创作了两幅大型中国水墨画《白衣天使的誓言》和《“神舟”英雄奏凯歌》。其中的《白衣天使的誓言》宽145厘米、长365厘米。画面上一群医护人员身穿洁白的工作服、戴着英式的护士短帽和口罩,发出庄严的誓词,并在横幅上签上自己的名字,寓意众志成城,同心同德。 在“非典”肆虐时期,这二十多位护士就是千千万万名护士的一个缩影和符号。她们面对随时危及生命的病毒感染并没有退缩,坚守自己的普通岗位,并用柔弱的肩膀,构筑起“非典”病人抗病康复的长城;用实际行动,秉承和诠释着南丁格尔“人道、博爱、奉献”的专业护理精神。 姚老师在他的作品上,写上当时抗击“非典”的场面——“这是一场没有硝烟的战争,是一个需要英雄和诞生英雄的时刻,无数白衣天使用自己美丽的生命与非典斗争,她们用自己的实际行动履行着南丁格尔誓言,白色的衣裙飘逸、宁静的微笑,灿然面对非典,她们告别亲人和朋友勇敢地奔赴非典第一线,无私奉献爱心、沉着应对困难,直至战胜病魔。这是中华民族白衣天使用生命和智慧谱写出的一曲感人肺腑的永恒赞歌。”一阕颂歌跃然纸上。 姚老师用自己所见、所闻、所知、所想的故事来创作、讴歌白衣天使的高尚情操,她们虽然没有惊天动地的勋业,只有默默无私的奉献……《白衣天使的誓言》这幅作品,在全国美术展览中受到观众的一致好评。 在北京航天城大会议厅的正中间,悬挂着一幅高186厘米、宽128厘米的《“神舟”英雄奏凯歌》,巨画署有中国首登太空三位宇航员杨利伟、费俊龙、聂海胜的亲笔签名,这幅中国画亦出自中央美术学院教授姚治华老师之手。

中国画《“神舟”英雄奏凯歌》 姚老师根据自己所看过的其他航天器的图片,加上自己的艺术想象,以酒泉卫星发射中心为背景,画面以蓝墨色为基调,在浩瀚深邃的夜空下,火箭发射塔显得更加宏伟。画面左边是一座巨大的发射塔架,塔架占去了画面的一半,与右边火箭相互呼应,动静对比。在芯二级凸面写上“中国航天”四个大字,同时在整流罩上画了五星红旗。姚老师知道,火箭采用两级半构型,由4个助推器、芯一级、芯二级、飞船整流罩、逃逸塔组成,运载火箭点火后离开发射台升空的瞬间才是画眼所在。动人心魂的情景出现了:运载卫星的巨型火箭,发出震耳欲聋的巨大轰鸣,耀眼的烈焰喷薄而出,如山呼,似海啸,像惊雷,拔地而起,一飞冲天,直刺苍穹! 2003年10月15日北京时间9时,杨利伟乘坐由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,象征着中国太空事业向前迈进一大步,开创了新的里程碑。当时姚老师在家里观看电视转播,边看边打电话给我,说“小袁,杨利伟成功进入了太空,他是真正的航天英雄。杨利伟上天,代表着中国的科研生产力向世界跨进了很大的一步,当中凝聚了无数中国人的智慧和心血!” 我说:“姚老师您成功啦,终于完成了一幅从古至今没有画过的作品!您的新闻触觉这么敏锐,能第一时间创作出一幅反映我国火箭飞上太空的大画。祝贺!祝贺!”姚老师说:“因为古代没有火箭,所以古人没有机会画火箭。我们身处在好时代,有机会看到火箭,这也充分体现出中国科技水平和航天工业水平已迈上一个新台阶、新高度,是国家实力显著增强的集中表现。” 后来姚老师将参展后的《“神舟”英雄奏凯歌》,赠送给中国北京航天指挥控制中心,该中心极为重视,专门安排杨利伟、费俊龙、聂海胜三位宇航员同姚老师见面,并回赠姚老师写有“神箭”的约3米高火箭模型。 姚老师坦言说:“笔墨当随时代,好的艺术精品一定是那些能够满足时代需要,反映社会诉求,并且遵循艺术规律、来源于生活的作品。只有这样的作品,才能真正得到群众的认可和喜爱,才会有艺术价值,得以广泛流传。虽然‘非典’不能到大自然写生,但依然可以通过看电视和阅读报纸来获取信息。作品接地气,就会充满时代气息。” |

长按三秒识别关注

编辑 姚 波

世界姚氏宗亲联谊会

-

智慧花园

甘肃140㎡| 3室2厅 3800元 面议 -

风格宜居

湖北70㎡| 2室2厅 1600元 面议 -

润泽悦溪

黑龙江70㎡| 2室2厅 2800元 面议 -

润泽悦溪

黑龙江85㎡| 2室2厅 1300元 面议 -

诗景长安

福建86㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

领秀慧谷

海南88㎡| 2室2厅 8000元 面议 -

国风上观

黑龙江86㎡| 2室2厅 5000元 面议 -

新龙公寓

黑龙江88㎡| 2室2厅 6500元 面议 -

国美第一城

黑龙江86㎡| 2室2厅 2800元 面议 -

诗景长安

河南86㎡| 2室2厅 5500元 面议 -

山水家园

黑龙江88㎡| 2室2厅 6000元 面议 -

千禧家园

福建88㎡| 2室2厅 6000元 面议

-

智慧花园

甘肃140㎡| 4室2厅 250万 面议 -

青年汇

河南70㎡| 2室2厅 120万 面议 -

新龙公寓

海南140㎡| 3室2厅 160万 面议 -

智慧花园

甘肃140㎡| 2室1厅 160万 面议 -

远洋山水

河南80㎡| 2室2厅 160万 面议 -

国风上观

河南160㎡| 4室2厅 170万 面议 -

风格宜居

湖北85㎡| 2室2厅 150万 面议 -

诗景长安

福建70㎡| 2室2厅 150万 面议 -

远洋山水

河南160㎡| 5室2厅 300万 面议 -

领秀慧谷

海南140㎡| 3室2厅 160万 面议 -

新龙公寓

海南140㎡| 4室2厅 115万 面议 -

风格宜居

湖北50㎡| 1室1厅 49万 面议

自定义html广告位

-

上一条:致世界孙氏宗亲联谊总会 贺信

微信公众号

微信公众号

粤公网安备44030502001739

粤公网安备44030502001739