微信扫一扫

江南耆匠姚承祖

姚承祖(1866年~1939年),字汉亭,别字补云,又号养性居士。出身营造世家,祖父姚灿庭著有《梓业遗书》。姚承祖16岁辍学从梓,1912年建立苏州鲁班协会,并当选为会长。苏州工专曾聘他任教,讲授建筑学。

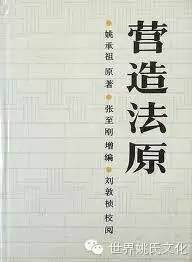

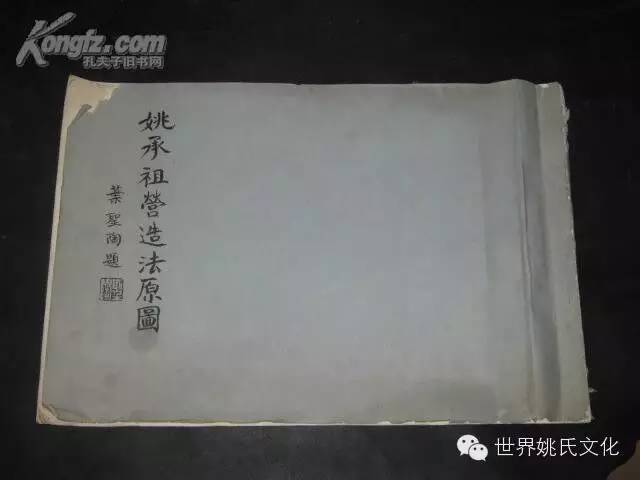

他的重要著作是《营造法原》一书,该书于1959年由建筑工程出版社出版,1986年由中国建筑工业出版社再版,署名是:姚承祖原著,孙至刚增编,刘敦桢校阅。据刘敦桢讲:“一九二九年受姚先生之托,整理此书,但因无暇,于一九三二年介绍该书与营造学社,经社长朱啓钤先生亲自校阅。”1935年秋,刘敦桢将《营造法原》原稿交张至刚,嘱他整理,并说:“这是姚补云先生晚年根据家藏秘籍和图册,在前苏州工专建筑工程系所编的讲稿,是南方中国建筑之唯一宝典。”20世纪30年代,张镛森(字至刚)加以增编,补充遗漏,订正讹误,增写解释,并按实测尺寸重新绘制插图,增补照片,于1937年脱稿。

姚承祖毕生从事建筑事业,经他手设计建造的房屋当有许多,但因缺乏记载,已无从查考。仅现在所知即有4处,即苏州怡园的藕香榭、吴县光福乡香雪海的梅花亭、灵岩山的大雄宝殿及木渎镇的严家花园。

江南耆匠姚承祖

江南耆匠姚承祖

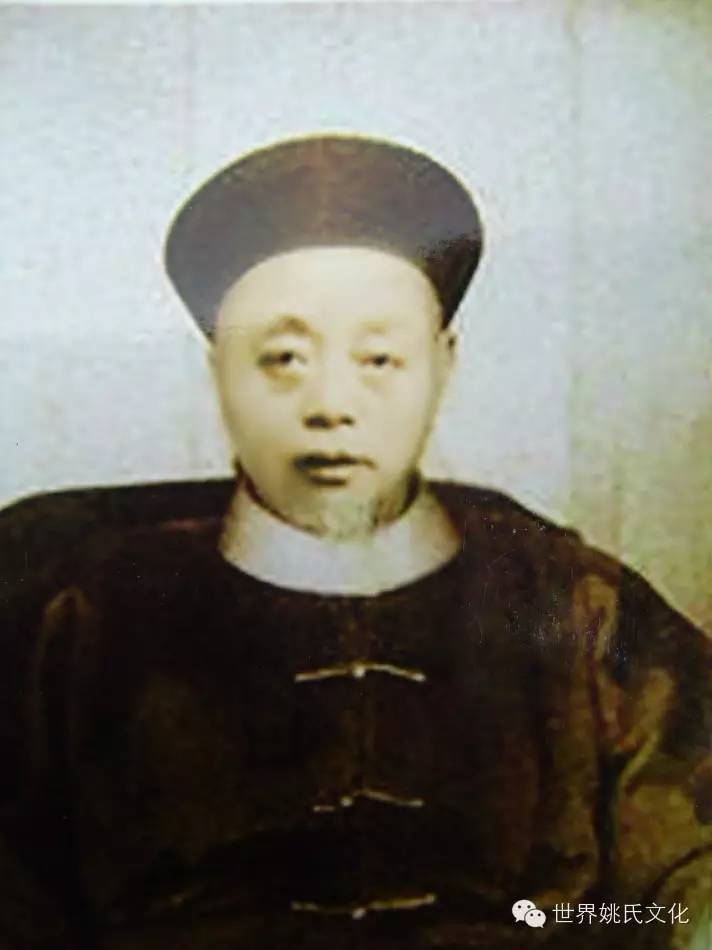

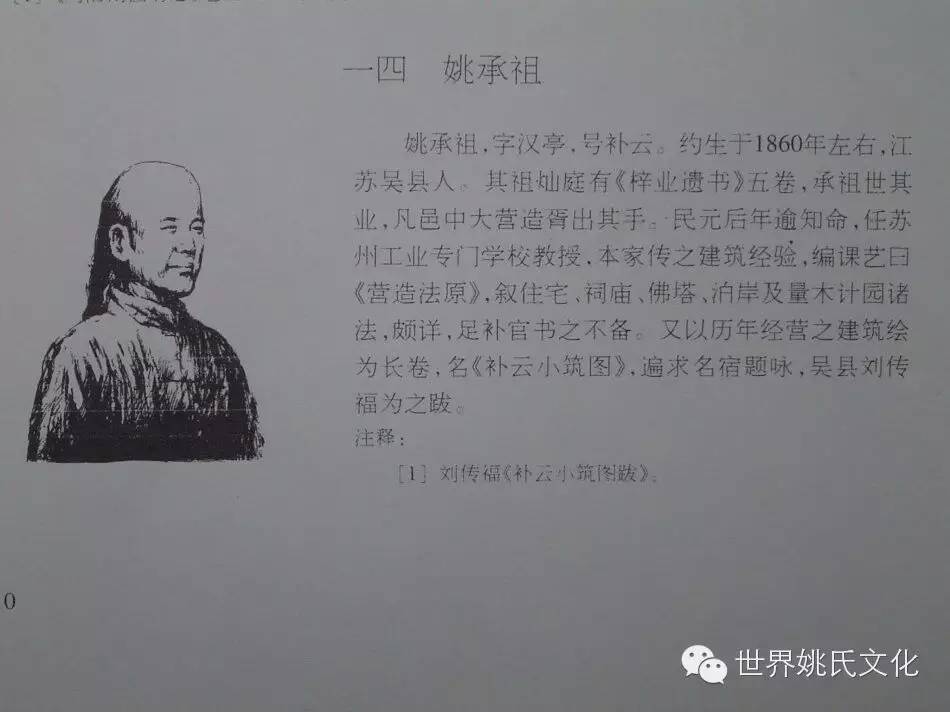

姚承祖像

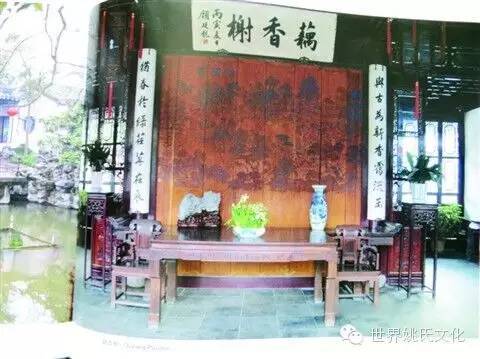

怡园藕香榭

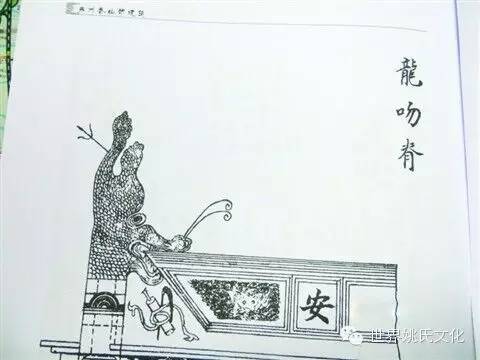

《姚承祖营造法原图·龙吻脊》

何大明

具有2500多年悠久历史的苏州,钟灵毓秀,人文荟萃,充溢着浓郁深厚的文化底蕴。作为中国历史文化名城的苏州,在中国漫长的建筑史上,诞生了声名远播的三大建筑帮系之一——香山帮建筑。清末民初的著名香山帮匠人姚承租,是一位堪与明代蒯祥比肩的泰斗级宗师,被誉为“江南耆匠”、“一代宗师”。他撰写的《营造法原》,更是一部近代建筑史上的辉煌巨作。

当选鲁班会会长

姚承祖(1866—1938年),字汉亭,号补云,又号养性居士。吴县(今吴中区)胥口乡香山墅里村人。他出生于香山帮建筑的一个木匠世家。姚承祖之名为祖父所起,其意为:承前启后,继承祖先的遗风。他的祖父姚灿庭,是一位出色的木匠,曾经撰写《梓业遗书》五卷,可惜现在已失传。姚承祖自幼聪明过人,十一岁就随叔父姚开盛到苏州城里的开盛营造厂习木作。茶余饭后,其他工匠都去玩扑克牌,他却抓紧时间用泥巴、蜡烛油捏出栩栩如生的亭台楼阁模型。长辈见他聪明勤奋,就精心栽培。于是,姚承祖辍工读书,拜当地举人钱仲田为师,通读了《幼学》、《千字文》、《百家姓》、《中庸》、《大学》等儒家经典,打下了扎实的文化基础。十六岁那年,他重返建筑队伍,在城内开设姚开泰营造厂,常年在苏州城乡各地建造房屋,修筑殿宇。由于他有文化,又肯钻研,不久便脱颖而出,成为出类拔萃的技师,人称“木工秀才”。民国元年(1912年),苏州成立了建筑行业协会——鲁班会。鲁班是木匠的祖师爷。许多木匠家中,都供奉鲁班画像祭祀。众望所归的姚承祖,被选为鲁班会的会长。

四处遗构称佳作

姚承祖毕生从事建筑事业,经他设计建造的厅堂馆所、亭台楼阁,以及寺院庙宇不下千幢,可惜因为缺乏详细记载,无从考证,今众所周知的仅有四处。这些建筑物是:苏州怡园的藕香榭、吴中区光福香雪海的梅花亭、灵岩山寺的大雄宝殿,以及木渎镇的严家花园。怡园藕香榭为一座面阔三间的厅堂,外形为飞檐翘角的单檐歇山式,内部作鸳鸯厅形式。厅内屏门和隔扇将其分隔成南北二厅,北称“藕香榭”,南称“锄月轩”(梅花厅)。秀丽纤巧的藕香榭,美轮美奂堪称佳构。香雪海梅花亭作梅瓣式样,高两丈余,为亭中罕见的外形。由于石柱、石栏、屋檐、藻井、铺地均呈梅花形,从而使亭子外观与漫山遍野的梅花融为一体,富有独特的意境。灵岩山寺的大雄宝殿,为重檐歇山式。高七丈五尺,深六丈,木梁石柱,结构巍峨。严家花园为木渎首富严康伯的私人花园。园内旧有友于书屋、眺农楼、延青阁诸胜。1902年,姚承祖和雕刻大师赵子康率领良工修葺一新。可惜,现在的严家花园已为后人重造。

《营造法原》成宝典

在五十多年的建筑生涯中,姚承祖不但勇于实践,从事建筑设计和建造,还注重对建筑人才的培养。从娃娃抓起,姚承祖亲手创办了两所小学:一座在苏州城内玄妙观旁,即紧靠梓义公所(木匠行业组织)的梓义小学;另一座在他的故乡,名墅峰小学。两所小学免费招收的学生,都是建筑工匠的子女。如此,为培养香山工匠的下一代,打下了坚实的基础。与此同时,姚承祖还注重对在职工匠的培养。他亲自编写教材,把自己积累的宝贵经验毫无保留地传授给同行。香山帮工匠赵子康、张胜、徐永富、姚桂泉、陆文安、徐文达等人,均得其言传身教,成为香山工匠名师中的后起之秀。

姚承祖的建筑成就,突出表现在他所撰的《营造法原》和《姚承祖营造法原图》。上世纪二十年代,姚承祖应苏州工业专科学校校长邓邦逖的邀请,到该校担任教授,担任建筑学和工程学的教学工作。他是“香山帮”匠人中,第一个走上高校讲台的工匠。1932年,姚承祖根据家藏秘籍和图册,以及他的实践经验,整理出一部图文并茂的讲稿。后来,此稿经张至刚教授等人整理后增编成册,书名《营造法原》。后来又作增补,经刘敦桢教授校阅,于1959年由建筑工业出版社正式出版。该书全文共13.5万余字,分为16章,图版52幅,插图照片128帧。书中按各部做法,系统地阐述了江南传统建筑的形制、构造、配料、尺度、工限,以及江南园林建筑的布局和构造,涉及的内容丰富多彩。1986年,该书由建筑工业出版社再版。建筑学家刘敦桢教授称此书为“中国南方传统建筑之惟一宝典”。

与《营造法原》配套的《姚承祖营造法原图》,系手绘图。每一幅图,绘有一种建筑构件的具体式样,有的还标注尺寸和具体制法的文字说明。有的构件,比如屋脊,就详细绘出龙吻脊、哺龙脊、哺鸡脊、雌毛脊等不同式样。这些图幅的遗稿,由香山帮工匠张和尚保存。中国营造学社创始人朱启钤先生曾对该书作《补题》时评论:“书中所辑住宅、祠庙、佛塔、泊岸及量木计围诸法,未见官书,足传南方民间建筑之真象……它虽限于苏州一隅,所载作《姚承祖营造法原图》,则上承北宋,下逮明清。今北平匠工习用之名辞,辗转讹误,不得其解者,每于此书中得其正鹄。然则穷究明清两代建筑嬗蜕之故,仰助此书正多,非仅传苏杭民间建筑而已。”

1978年夏秋,一个偶然的机会,苏州市园林局邹宫伍先生从张和尚处得到遗稿,立即去上海给同济大学建筑系陈从周教授过目。陈教授重读此稿,“亲切如侍几席”。于是,他欣然为该图作序,并邀请著名教育家叶圣陶先生题签。1979年,图稿交给同济大学印刷厂影印,建筑系刊行。这部图稿为内部资料,当时印数不多,现在已很难见到。《营造法原》和《姚承祖营造法原图》,是详实记录江南传统建筑做法的专著。它改变了香山匠人口授带徒弟的习惯,填补了建筑文献的缺失,是一部学术价值很高的传世之作。

姚宅姚墓曾遭破坏

姚承祖晚年,在苏州古城内鹰扬巷6号,筑有一座自己的宅园,名“补云小筑”。园内亭台楼阁,飞檐翘角,花草嘉木,点缀有方,堆土叠石,错落有致,小中见大,俨然是一座袖珍式苏州古典园林。可惜,该园于“文化大革命”时期被毁。唯“补云小筑”绘图幸存于世,弥足珍贵。朱启钤先生当时慧眼识宝,于1933年作《题补云小筑图》一文。后来,又多亏陈从周先生把这些图文都收录于《姚承祖营造法原图》中,才使后人得以一饱眼福。

姚承祖晚年笃信佛教,自号补云居士。他与灵岩山寺高僧印光法师和妙真法师友善,常来寺庙讨教佛理,往来密切。1938年,姚承祖不幸去世,享年73岁。其墓原葬于故乡法华山南麓滑路脚涧桥旁。墓地面积0.85亩,墓碑、祭台、四周石栏的形制,以及花草树木的品种和栽植位置,都按照他生前的设计来布置。1971年3月,墓地遭红卫兵破坏。后来,姚承祖的孙子姚元龙把墓地修复,并将其祖父遗骸落葬。1982年,墓地因生产用地需要,姚元龙遂将祖父遗骸迁葬于墅里村阴山麓,同葬者有姚承祖的儿女等五人。1986年,由政府出面,将姚承祖遗骸迁葬到环太湖大道边的蒯祥园内。圆形墓冢用花岗石砌筑,顶上堆土。墓冢前立一块墓碑,镌刻“姚承祖之墓”五个楷书。

大师照片寻觅记

姚承祖大师照片的寻觅经过,曲折坎坷富有传奇色彩。对此,苏州吴都学会王力行秘书长曾撰文介绍。在蒯祥纪念园内,有一座苏州传统建筑展示馆。馆内主要展示蒯祥、计成和姚承祖三位香山帮建筑泰斗的生平事迹。但是在布展时,发现在所有资料中,其他人的相片都有,就是没有姚承祖的相片。蒯祥园管理处主任华建初在各个网站上搜索,也没有找到。派人到苏州园林博物馆去寻觅,也失望而回。于是,华主任发动大家通过熟人分头去寻觅。有的去太湖度假区管委会、胥口镇政府、市园林局、市建设局等政府部门,有的去联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心苏州分中心、市非物质文化遗产研究保护中心、市民间文化保护管理办公室等研究管理单位,还有的到苏州民族建筑学会、香山帮营造协会、吴都学会等社会团体。然而,联系了几十个单位和部门,都没有满意的结果。

后来,又联系苏州的几所大学。不久,喜讯传来。苏州科技大学土木工程管理学院的黄国华老师,在学校图书馆的藏书中,发现一本《中国历代名匠志》。该书由高介华主编、俞学才著,湖北教育出版社出版。书中310页姚承祖事迹介绍中,附有一幅姚承祖的简笔素描画像。负责布展的吴都学会在高兴之余,又有些遗憾,希望能觅到他的相片。因为姚承祖在世时,苏州已经开设了照相馆。一个偶然的机会,吴都学会秘书长王力行遇到胥口镇文化站前站长刘慎安先生,向他询问有否姚承祖的相片。热心的老人冒着寒风,特意从苏州城里赶到胥口文化站。翻箱倒柜,老人从一大堆多年的老材料中,找到了记录姚承祖孙子姓名和电话号码的笔记本。但是打电话联系时,家庭电话是空号,手机号码已停机。过后打了多次电话,始终无法与主人联系上,令人失望至极。

踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。清明节将至,各个墓区的扫墓客逐渐增多。管理处华建初主任突然想起:姚承祖的后人会不会前来扫墓?于是,华主任吩咐蒯祥园的值班人:关注每一批扫墓客,切莫错过姚承祖后人。不久,来了一群祭奠者,男女老少七、八人,提着各色祭品。值班的小孙热情接待,全程陪同。小孙询问后兴奋至极。原来,他们竟然是姚承祖的第四代、第五代后人。对于蒯祥园完好保存姚承祖墓和展示姚承祖事迹,年近花甲的曾孙姚午非常感谢。他说:他小时候每年跟着祖父上法华山为太祖扫墓,祖父过世后随父亲来扫墓。现在父亲已年老多病卧床不起。今后,他每年都会带小辈前来扫墓。得知管理处正在寻觅姚承祖相片,姚午说,他家里正巧保存着一张。华主任兴奋地和他约定了见面时间。

一个星期天的上午,华主任和姚先生在三元三村附近的一座茶馆见面。姚先生带来一张已经泛黄的五寸黑白半身照片。照片是姚承祖七十岁的生日留影。但见照片上的姚承祖老先生,如同电视里经常看到的清代老爷子模样。身穿深色对襟白领棉袄,头戴当时流行的翻边暖帽。鼻直口方,一把山羊胡子。慈眉善目的老人,神情安详,似乎正在思考着什么。姚承祖照片的完美觅得,弥补了展示馆的遗珠之憾。

江南耆匠谱华章,香山大师传美名。

姚承祖肖像寻觅记

姚承祖(1866~1939)字汉庭,号补云,苏州吴县胥口香山墅里村人,近代“香山帮”建筑大师,被誉为“江南耆匠”、“一代宗师”。

姚承祖出身营造世家,祖父姚灿庭不仅建筑技艺高超,而且善于总结经验,著有《梓业遗书》。

姚承祖11岁随叔父姚开盛在苏州习木作,后在城内开设姚开泰营造厂,从事营造。一生设计建筑的厅堂馆所、亭台楼阁、寺院庙宇不下千余。灵岩山寺大雄宝殿、光福香雪海梅花亭、怡园藕香榭、木渎严家花园等著名建筑均出自其手。

雄伟壮观的灵岩山寺大雄宝殿。人们无不为它庄重的气势、精湛的建筑技艺而惊叹。

光福香雪海的梅花亭。亭内装饰尽是梅花,亭顶是无数朵小梅花烘托着一朵大梅花,石柱、石栏、屋瓦也全作梅花瓣形。置身于梅花丛中,宛是满山梅海中一朵香气四溢的大梅花。

苏州怡园的藕香榭。内部是鸳鸯厅,外面平台临池。低头可观看荷花的娇艳芳姿,抬眼可眺葱茏山林,眼前展现出一幅巧夺天工的山水画卷……

严家花园是木渎古镇上名气最大、造园艺术最高的园林,占地十六亩,曾为台湾前“总统”严家淦先生之故宅。花园建于乾隆年间,第一代主人是苏州大名士沈德潜。道光八年,此园被木渎诗人钱端溪买下,取名“端园”。光绪二十八年,才转让给木渎首富严国馨,改名为“严家花园”,并委托姚承祖重新修葺。姚承祖错落有致地布局了春、夏、秋、冬四个小花园,独具巧妙、别有情趣,给人以诗的享受,美的陶冶。

姚承祖是现代香山匠人中最早重视工匠教育的匠师。他深知没有文化之苦,不仅自己发奋学习,还在城内玄妙观旁创设梓义小学,在故里创设墅峰小学,免费培养建筑工匠的子女读书。

1912年,他倡导成立苏州鲁班协会,担任协会会长,将工匠组织起来,互相研究切磋技艺,以提高工匠本领和整体素质。

(图1)建筑宝典《营造法原》

姚承祖不仅有丰富的营造经验,而且有自己独特的理论总结,是“香山帮”第一个走上高校讲台的工匠。苏州工业专科学校成立后,姚承祖被苏州工专建筑工程系破格聘请讲授中国建筑学。期间根据自己编的讲稿和家藏秘籍图册,撰写成《营造法原》一书,被世人誉为“中国南方建筑之宝典”(图1)。

(图2)姚承祖墓

姚承祖1939年病逝,葬于故里法华山,墓地面积八分五厘,墓碑、祭台、四周石栏、树木布置都是他生前自己设计的。可是在1971年“文革浩劫”中被动乱份子用炸药炸开,搬走棺木。其孙子只好将遗骸原地落葬。1982年又因大队生产需要,遗骸被迁葬到墅里大队阴山麓。1992年由政府出面将姚承祖遗骸迁葬到环太湖大道边(图2)。与明代建筑家,官至工部左侍郎,世人誉为“香山邦”匠人鼻祖“蒯鲁班”的蒯祥墓为邻,共同享用后人的的纪念。(图3)

(图3)蒯祥墓石牌坊

后来,苏州国家太湖旅游度假区管委会投资扩大墓区,修建成占地47亩的蒯祥园。2009年度假区管委会将蒯祥园委托苏州市新沧浪开发公司经营管理。新沧浪开发公司专门成立了“蒯祥园管理处”,计划将蒯祥园打造成“中国(苏州)传统建筑文化研究发展基地”(图4)。

(图4)蒯祥园—中国苏州传统建筑研发基地

“蒯祥园”分为:纪念、展示、研发、培训、服务等五个功能区域。主要纪念蒯祥、计成、姚承祖这三位在我国建筑史上有卓越贡献的苏州籍泰斗,展示宣传我国传统建筑和古典园林的知识和范例(图5)。

可是在设计布置纪念、展示的时候,发现所有的资料中都没有姚承祖的相片。管理处的华建初主任在各个网上仔细搜索,也没有找到。又派人去苏州园林博物馆参观寻觅。可是园林博物馆展示的中国建筑史上,各个朝代的泰斗、专家的相片基本上都有,就是姚承祖肖像的位置空缺着。

这可怎么办呢?蒯祥园中要雕三位泰斗的石像,展示厅里的图片和模型也要用到肖像。于是华主任再发动大家通过熟人分头去寻觅。有的到度假区管委会、胥口镇政府、园林局、建设局等政府部门,有的到联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心苏州分中心、市非物质文化遗产研究保护中心、市民间文化保护管理办公室等研究管理单位,还有的到苏州民族建筑学会、香山帮营造协会、吴都学会等有关社会团体。联系了几十个单位、部门,可是也都没有觅到姚承祖的相片。

后来再找苏州大学和科技大学相关院校系科的老师帮忙寻觅。不久,喜讯传来。苏州科技大学的土木工程管理学院的黄国华老师,在学校图书馆的藏书中,找到一幅姚承祖的画像。那是一本湖北教育出版社出版的、高介华主编的、喻学才著的《中国历代名匠志》。其中第310页的姚承祖介绍旁,附有一幅姚承祖简笔素描画像(图6)。

(图6)姚承祖简介与画像

觅到姚承祖素描画像,大家很高兴,可是总感到简笔素描不够逼真。姚承祖对中国传统建筑的贡献十分重要,我们不能展示他的真实容貌,实在感到对不住他老人家。那么,姚承祖生前到底有没有拍过照片呢?

摄影拍照技术是1839年法国人达盖尔(Douguerre)发明的。咸丰年间(1851--1861)流入中国。据说,1859年就有一位叫福瑞曼(OrrinFreeman)的美国摄影师来苏州开过照相馆。1882年,徽商吴瑞生在苏州玄妙观旁牛角浜,开设了苏州第一家中国人自己开的照相馆——瑞昌写真馆。这种将人物形象逼真保留在纸片上的摄影术,吸引了众多的苏州人,照相生意出奇地好。1908年,吴瑞生又在观前宫巷与太监弄交接处开办了第二家连锁店“瑞记写真馆”。察院场和玄妙观一带先后开出了德昌、兴昌、漱石山房等五、六家照相馆。苏州城里掀起了开办照相馆的热潮。

姚承祖是1866~1939年间的人,在苏州设计营造了多处著名的园林建筑,既是姚开泰营造厂的老板,苏州鲁班协会的会长;又是照相馆林立的闹市区玄妙观旁的梓义小学校董,还是苏州工业专科学校的特约教师,出版了《营造法原》著作。在当时的苏州应该是已跻身于上流社会的精英成功名士了,不可能没照过相。况且姚承祖过世至今才六十多年,虽然经历了“文革”、“破四旧”的洗礼,但对于社会这样有杰出贡献的优秀祖辈的照片,后代小辈中应该会有人继续珍藏着的。

在一个偶然的机会,蒯祥园管理处的王顾问遇到曾担任胥口镇文化站站长的刘慎安先生。询问当时有没有见过姚承祖的像片?年近八十的刘老先生回忆后说:像片肯定没有见过。但姚承祖墓迁葬时,他与姚承祖在上海的一个孙子接触过,好像有过一个联系电话,不知记在哪个本子上了。

于是热心的刘老先生冒着寒风,特地从苏州城里赶到胥口镇文化站。翻箱倒柜,在一大堆十多年前的老材料中,终于寻到了那本记有姚承祖孙子姓名和电话号码的笔记本。遗憾的是,按照好不容易寻觅到的电话号码打过去,家庭电话已是空号,手机号码也已停机。打了几遍都不通,大概不是搬家就是出国了。真是无可奈何!

据原地方志办公室主任徐刚毅说:十年前就寻觅过姚承祖的肖像照片。1999年地方志办公室编纂《老苏州》图册,委托对香山建筑颇有研究的吴中区园林处李洲芳总工程师,希望能得到一张姚承祖的照片。李洲芳总工程师寻觅了好几个月,把住在香山附近的姚承祖的几家后代那里都跑过了,可惜还是没有找到照片。

2010年开春以后,清明将至,各个墓区扫墓的人逐渐多起来了。管理处的华主任猛然想到:会不会有其他外地的后代小辈来姚承祖墓上扫墓哩?于是立即关照在蒯祥园值班的同志:关注每一批扫墓者,谨防错过。

在清明节前几天的一个上午,园区大门口又来了一群祭奠者,老老小小七八口人,提着各色祭品。值班的小孙热情接待、全程陪同。询问下来,他们是住在苏州城里的姚承祖的第四代和第五代小辈。

年近花甲的曾孙姚午生说:在很小的时候他就每年跟着祖父上法华山为太祖扫墓,祖父过世以后就跟父亲一起来扫墓,现在父亲已年老多病卧床不起了,以后每年自己会带领自家小辈来扫墓的。

姚午生先生对度假区政府扩建蒯祥园,纪念展示三位传统建筑泰斗的卓越贡献,非常感谢。当得知管理处在寻觅姚承祖的相片后,高兴地说他家里还保存有一张太祖的相片哩。华主任兴奋地马上和他约定了见面时间。

下一个星期天的上午,华主任和姚午生先生在三元三村旁的一个茶楼见了面。姚先生带来一张已经泛黄了的五寸黑白半身相片,是姚承祖七十岁生日时的留影。只见相片上的姚承祖老先生就像电视里经常看到的清代老爷一样,身穿深色对襟白领棉袄,头戴清朝流行的翻檐暖帽,山羊胡须、鼻直口方、目光炯炯,真是气宇轩昂、不怒自威啊(图7)。

(图7)姚承祖肖像

看着香山帮建筑大师姚老先生的相片,不由地想起他的著作。

姚承祖曾作过“补云小筑图”,曾刊载在北方《营造学社汇刊》上。图中亭台楼阁、树木花草齐全,俨然是一座苏式古典园林。

《营造法原》是姚承祖先生的晚年遗著。全书按各部位做法,系统地阐述了江南传统建筑的型制、构造、配料、工限等内容,兼及江南园林建筑的布局和构造,材料十分丰富。书中还附有照片一百七十二帧,版图五十一幅。该书由张至刚教授整理,建国后又作增补,刘敦桢校阅,1959年由建筑工程出版社出版,1986年由中国建筑工业出版社再版。《营造法原》的出版,是对苏州建筑的地方特色的一次系统总结,对设计研究传统形式的建筑和古建筑维修有极大的参考价值。著名建筑学家刘敦桢誉《营造法原》为“南方中国建筑之唯一宝典”,具有科学和艺术的双重价值。

现代古建筑、古园林专家、同济大学建筑系教授陈从周,根据姚承祖的手稿整理出三十五页图文,由叶圣陶题签,同济大学出版社在1979年出版影印本《姚承祖营造法原图》(图8)。

(图8)陈从周整理的《姚承祖营造法原图》

现在不仅蒯祥园可以按照姚承祖肖像的容貌塑造雕像、制作图片、模型,形象地展示介绍姚承祖的丰功伟绩,还可以把相片提供给地方志办公室、市园林局、市园林博物馆等单位,填补了苏州传统建筑史长久以来的空缺。今天我们发自内心地缅怀姚承祖老先生,愿他的容貌和他对苏州传统建筑古典园林的贡献一样,永垂不朽、流芳百世!

长按三秒识别关注

编辑 姚 波

世界姚氏宗亲联谊会

-

智慧花园

甘肃140㎡| 3室2厅 3800元 面议 -

风格宜居

湖北70㎡| 2室2厅 1600元 面议 -

润泽悦溪

黑龙江70㎡| 2室2厅 2800元 面议 -

润泽悦溪

黑龙江85㎡| 2室2厅 1300元 面议 -

诗景长安

福建86㎡| 2室2厅 1500元 面议 -

领秀慧谷

海南88㎡| 2室2厅 8000元 面议 -

国风上观

黑龙江86㎡| 2室2厅 5000元 面议 -

新龙公寓

黑龙江88㎡| 2室2厅 6500元 面议 -

国美第一城

黑龙江86㎡| 2室2厅 2800元 面议 -

诗景长安

河南86㎡| 2室2厅 5500元 面议 -

山水家园

黑龙江88㎡| 2室2厅 6000元 面议 -

千禧家园

福建88㎡| 2室2厅 6000元 面议

-

智慧花园

甘肃140㎡| 4室2厅 250万 面议 -

青年汇

河南70㎡| 2室2厅 120万 面议 -

新龙公寓

海南140㎡| 3室2厅 160万 面议 -

智慧花园

甘肃140㎡| 2室1厅 160万 面议 -

远洋山水

河南80㎡| 2室2厅 160万 面议 -

国风上观

河南160㎡| 4室2厅 170万 面议 -

风格宜居

湖北85㎡| 2室2厅 150万 面议 -

诗景长安

福建70㎡| 2室2厅 150万 面议 -

远洋山水

河南160㎡| 5室2厅 300万 面议 -

领秀慧谷

海南140㎡| 3室2厅 160万 面议 -

新龙公寓

海南140㎡| 4室2厅 115万 面议 -

风格宜居

湖北50㎡| 1室1厅 49万 面议

自定义html广告位

微信公众号

微信公众号

粤公网安备44030502001739

粤公网安备44030502001739