微信扫一扫

浙江兰溪龙山姚村姚氏

浙江龙山姚村姚氏

瑞叶三斯———恭洁堂

地址:兰江街道姚村

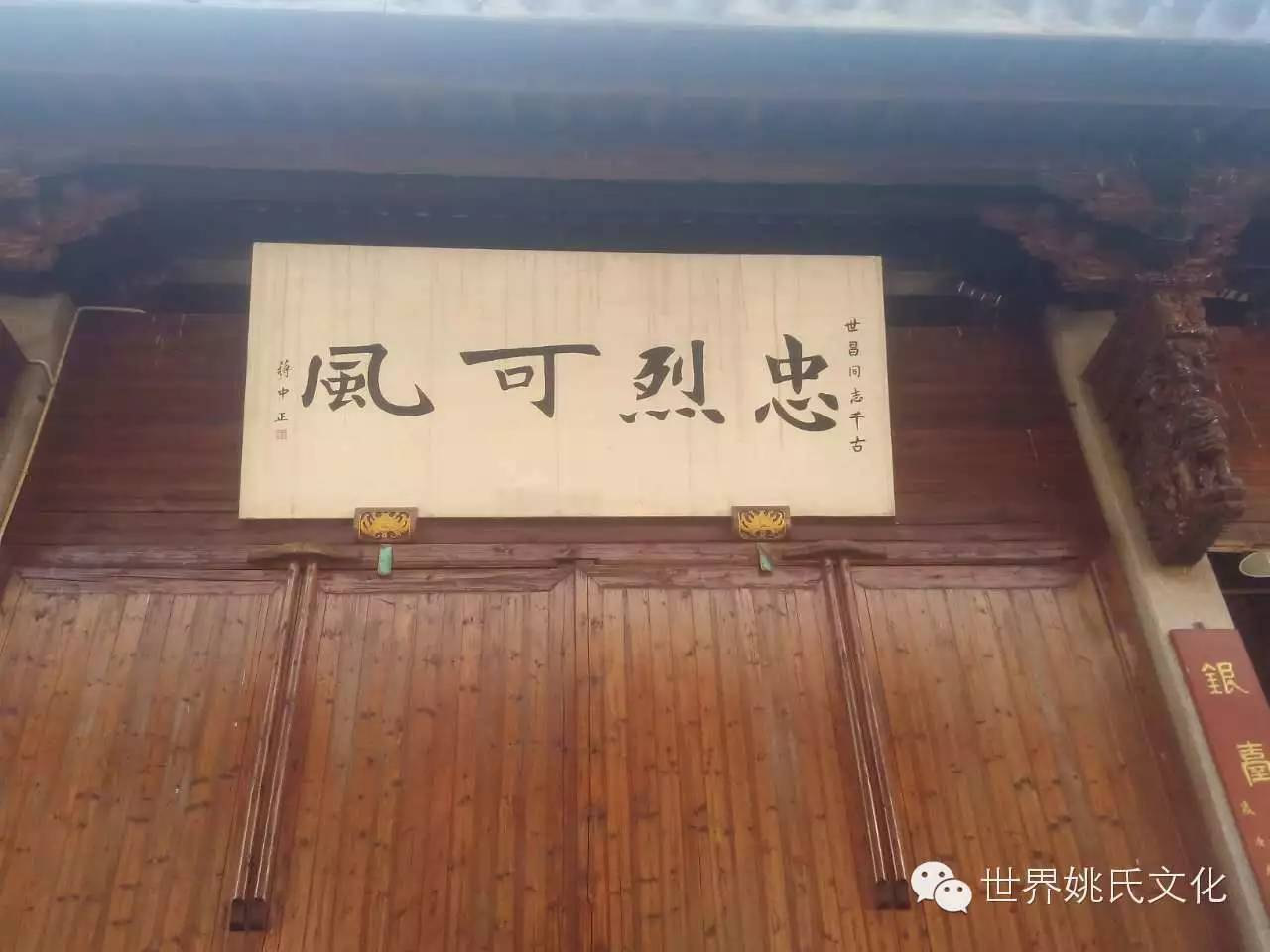

恭洁堂原为明万历年间所建的姚氏宗祠,后毁于日寇之战火,2006年由姚村村民自筹资金移址新建,2010年落成。

姚村人注重德孝文化的传承,“奉母问安,淑身厄欲;持家勤俭,待人和睦”视为传统,全村形成“尊祖敬宗、孝悌忠信、修身齐家、亲族和谐”的良好风气。姚村始祖于宋景炎年间由绍兴西迁于此,精心布局,安居乐业。“瑞叶三斯”:生于斯、长于斯、老于斯,世居此地,过着廉洁淳朴的生活。

重建龙山姚氏家庙记

龙山姚氏始祖万六公,于南宋景炎年间从绍兴迁徙瀫西龙山定基,已历七百三十余载。

原家庙“恭洁堂”址在村南。始建于明万历二十三年(1595),由商人姻行敬泉公助地基,族人捐资献材,出力建成。明、清两次修葺;民国一十四年(1925),商地津行二百三五坤鳌公鼎力捐资翻建。 历次修建族人踊跃集资鸠材。民国三十一年(1942)惨遇侵华日军焚毁,已有六十余载,族人未望国耻家恨,未泯寻根祭祖之心,企盼重建家庙。

欣逢盛世。秉承尚公益、乐助学、济贫困风范的商人焕行三百六六宝熙公,首倡开捐巨资重建家庙,族人闻讯欣喜,经磋商遂定今址建家庙。

循三载,宗亲、族亲少长欣然尽力,友人鼎力相助,理事诸公尽心尽责,参仿原庙,于公元二〇一〇年(庚寅)三月圆满竣工。

奉贤思孝,循理好义,立碑颂德,是为记。

龙山姚氏后裔敬立

二〇一〇年(庚寅)三月

姚村:人在亨途善为美

公德是社会文明的基础与团结凝聚的纽带。遵守公德,热心公益是社会成员责任感与感恩心的体现,是个人对于集体的情感流露,既是人与人之间互帮互助的行动,更是乐善好施,不求回报的心境。

南宋景炎三年(1278年),姚烈一户三人从绍兴会稽迁至兰溪龙山落户,逐渐形成了姚村村落。在距今七百余年的村史里,姚村历来有着热心公益、崇德尚行的深厚传统,公德善行在姚村这片土地上结出了丰硕的果实。

公德是姚村氏族的维系纽带

公德是规范人们行为的道德准则,是个人对于社会的一份责任。在以宗族关系为主的中国古代社会中,乡里间的公德慈善被赋予了特别的意义,养老恤幼、仓廪制度、兴学助教、修桥铺路、筑塘开堰,既是扶危济困,惠及邻里的措施,也是密切宗族联系,延续家族传统的善义之举。

修祠建庙 伦理教化

宗祠家庙,以宗族血缘为基础,通过对先祖的祭祀供奉,增强本宗族的向心力、凝聚力,起到瞻亲睦族的作用,以求宗族兴旺发达。通过祠堂之筑、堂号堂联、仪式活动、配以宗谱家谱和族规民约的编订,严格梳理了本宗族的血脉源流关系,达到明彝伦、序昭穆、正名份、辨尊卑的目的,向后人昭示道德情感、伦理法治和文明教化。

宗祠家庙的建设通常由本族村民以民主集资的方式完成,其修建不但是一项建筑工程,更是宗族内部传承先祖精神,凝聚氏族血脉的文化工程。

姚氏宗祠,俗称大祠堂。明万历廿三年(1595年)由姚敬泉捐助基地,由姚见山、姚文炳主持创建,历时一年多完成。民国14年(1925年)经全族磋商,集资动工翻建,全村男丁摊派劳力,历时三年余竣工。乡贤姚坤鳌一人资助24000银元与全堂青石柱, 村民建崇德报功祠一座,以彰姚坤鳌之贡献。

近年复建的“姚氏家庙”耗资500余万,村中姚宝熙老人一人独捐400余万元。姚村另有明德堂、如德堂、崇德堂、萃德堂、世德堂、慎德堂等以德命名的明清厅堂多座,也可见村中世代“德”文化的深厚底蕴。

岁月流逝,姚村家庙几经修建,村民所传承的宗族公德之心却从未改变。

兴学助教 世代荣昌

作为崇儒重士的善举,兴学助教,崇学向善早已融入于姚村的发展历程中。

明万历廿八年(1600年),姚敬泉创办豸山书舍,延请名士任教,招收四方青少年就读。姚敬泉谢世后,由其长子尚道、三子尚贤秉承父业,至顺治十一年(1654年)尚贤谢世后停办。父子两代兴学执教50余年,开智育才无数。

清同治年间,姚村有姚登祚,姚如衡父子相继设馆办学。清末姚村有南馆、北馆两所私塾,由贡生姚清时、太学生姚瑞琅任教,治学严谨,桃李满园。又有姚延恺于齐政堂坐馆,教读四书五经。

民国初年,姚村如德堂设有私塾,两年之后停办。继而由姚坤鳌在慎德堂开办私塾后移至齐政堂。民国25年(1936年)私塾并入潆溪初小。民国27年,创办潆溪完小,身居他乡的姚文基捐助桌凳40套,被冠为校董。民国32年(1943年),村民姚福宝又在中瑞堂兴办私塾,聘请村民姚国庆教学各类启蒙读物,翌年停办。

姚村历史上私塾学堂众多且多为本村村民自办。后历经发展又有姚村小学、殿山初中各类学校建成。姚村人捐资助学,担任教师,投身于全村教育事业的热情从未间断。

修桥铺路 施恩布德

在交通不甚发达,出行极不便利的古代。修桥铺路、设立义渡,方便出行是一项造福一方的义举。

古时姚村去兰溪县城须在溪西乘船渡过兰江。一次适逢大雨,姚村村民姚坤鳌与等待渡船的众人衣衫尽湿,事后姚坤鳌立即在江岸建造凉亭一座,供人避雨,深得百姓赞赏。

民国初年,兰溪修建悦济浮桥、甘溪大石桥等工程,姚坤鳌同样捐助巨资。民国11年,位于金华的通济桥因洪水垮塌,也是由其捐出兰溪第一笔捐款一千银元资助修复。

以姚坤鳌为代表的一批姚村先贤不但在姚村扶危济困、兴办公益,更是将姚村人的公德之心、慈善之怀传播到了金华等周边地区。

公德是姚村乡贤的精神传薪

姚村先贤缺仕宦而多素封,无仕致富皆以农为本,兼从商有道者。为人富而不吝,乐于公益者甚多。姚村先辈中从学、从医、从艺之人众多。精于术业、技艺高超之外,崇德尚理是其共有的品格,更是留给姚村的宝贵精神财富。

姚村为氏族村落,相传舜生于姚墟,得姚姓,实是夸父氏女系祖先的姓。姚姓因桃图腾得姓,《诗经·大雅·抑》有言“投我以桃,报之以李。”表达了不忘恩情,给予回报之意。

姚村在民国时期有较多的富商,历史名人也不少。烈士为姚世昌、姚焕良,历史人物有姚敬泉、姚凤山、姚困鳌、姚文基、姚炳圭、姚金聚、蒋琴海等,当代人物有姚贻庆、姚彦、姚爽、姚强、姚贻欣、姚景顺、姚景龙、潘仙花、洪连弟等,明清科举生员54人。其中府庠生、郡庠生10人,邑庠生37人,将仕郎1人,武举人1人,附贡生2人,禀贡生1人,业儒贡生1人,增贡生1人。

全国姚氏宗祠影集汇编作者姚廷明昨日到访龙山姚氏家庙恭洁堂内和宗亲合影,并提供图片。在此致谢!

创办学堂 开智育才——姚敬泉

姚敬泉(1551—1615),字文蔚,生于明嘉靖三十年,卒于明万历四十三年。出身书香门第,素材之家,具有卓识,乐于公益,有功不自矜,有财不吝啬,是姚村古时之村贤,被推举为乡饮宾。平生孝友好善,怜贫济急,如对户衰而卖妻者,以资相赠其妻,得免夫妇分离。若遇荒欠之年,倾其粮栗以赈饥,乡邻沾惠者甚多。凡有争讼,则抒诚相劝而化解。明万历年间,为兴建姚氏祠堂,慷慨捐基二亩零八分,乐助其成。祠堂经一年多竣工,与姚见山及其兄姚文炳出力居多。越十年即万历三十年(1606),又力主倡修宗谱,命弟姚文昭及尚道、尚本、尚贤三子补遗详订而完成,公于族众启后。

平生重儒好诗书,课子成材。明万历廿八年(1600),在社山筑室,创办豸山书舍,延请名士任教,书声琅琅,桃李盈门,四方学子多肆业其间,为本村及邻里开智育才。

姚敬泉育有四子,长、次、三子皆邑庠生,幼子是太学生。兰溪刘邑侯在延宾席间,当众送匾曰“葛天逸叟”。金华府尊周奉提学道陈匾曰:“耆德”。赞老人贤德,隆老人懿名。享寿65岁。

浙江兰溪姚村 在宋景炎年间由绍兴西迁于此,村名原叫"夏宅",后来以姓氏最多的姚姓改名为"姚村"。它是一个非常注重堪舆的村落,《华中建筑报》有《风水观念影响下的浙江民居传统》一文就引用过当年姚村始祖择地建村的概况"姚氏阳基自柱竿山中,……转坤申土星,命名龙山,脱落五支,杜撰五指,犹如金龙献爪之形,后有黄土山为屏,前有小青山作案,左迥仓山,右抱象山,并耸狮山如华表。天开于北,地闭于南,小溪一带,水纳乙辰,从丁未而出。此龙山之大观也。……至福三公插藏龟山,得发族之地,于是人丁繁衍,富贵吉昌,才建宗祠以关水口,东佐锁潆庵,西造锁潆桥。今左增文殿,右改武宫,姚氏阳基不且益胜哉。"如今村中保留下五十余幢清代建筑,以月塘水系附近的齐政堂、崇德堂、奉政第和古戏台为中心,依地势呈辐射形分布,整体感较强,所有建筑都饰以粉墙黛瓦,清新秀雅的江南格调。祠堂类多用高大的牌楼式门面,门楣上多书写庄严之辞,如齐政堂的"瑞叶三斯"和崇德堂的"颂叶三斯",三斯即"生于斯、长于斯、老于斯",有"落叶归根"之意。民居类多有影壁,大门内墙设金鼓架,天井狭窄,楼屋高大,檐下木雕繁缛。村中错落有致的马头墙是一道美丽的天际线,只可惜几座现代建筑突兀的屋顶打破了原有的和谐。

媒体报道

“城市厢房古村落,德传八乡是姚村”。乡村,历来是诗人们手中的一壶美酒。早就听闻兰江街道的姚村有“城市厢房”之称,是中国传统文化村落,省级历史文化名村。昨天清晨,记者驱车前往一探究竟。

姚村古建筑

雕梁画栋

●村中有景,景中有史

一到村口,一座标有“姚村”二字的仿古牌楼映入眼帘。这时,此次新当选的村党支部书记姚勤铨就迎了上来,“这几天,实在太忙了!我们边走边看边说吧”。

乡村早晨的空气格外清新,沿着路旁景观围墙上所指的方向走去,目光也不自觉地被吸引:别具一格的墙面、参天而立的古树、粉墙黛瓦的古建筑、修建一新的文化礼堂……此情此景,犹如一幅美丽家园的新画卷,让记者不禁萌生了“古木石路添幽静,溪过村堂花点缀”的感慨。

可谓,山水之间有古村落,有景色,用“村中有景,景中有史”来形容再贴切不过了。

在田间劳动和路遇的村民看到姚勤铨走过,纷纷向他打招呼。“‘新官’刚上任,‘人缘’就这么好啊!”记者打趣道。

“此前,我是村委会主任。”姚勤铨笑着说,今年村党组织换届中,村里43名党员到场,我得了38票,说明大伙信任我!

一路走来,处处可看到姚村喜人的变化。姚村于2005年开展了村庄整治,恢复了石子路,整治了潆溪,加固了村内池塘,建造了生态公厕,安装了路灯。

“今年,抓住市里兰芝风景线建设东风,村里进行了美丽乡村景观改造工程,投资500多万元新建了村口景观,包括建设仿古牌楼、景观围墙,并组织了三线入地整理,配套改造了村内基础设施,提升了村庄绿化品位,完善了社区服务中心、农民文化广场和老年活动中心……往村内走,姚勤铨介绍着今年来村里所做的工作。

家园变美了,村民的腰包也鼓了。“村里还开发挖掘了木雕加工、组建了古建筑维修施工队,恢复了曾列为贡枣的兰溪金丝琥珀蜜枣加工、火腿腊肉加工和榨油作坊。”姚勤铨说,现在,村民人均纯收入达到了1万多元。

●城市厢房 德彰八乡

不同的村落民居往往承载着不同的文化元素,而姚村自古便有深厚的历史文化积淀,有“城市厢房,德彰八乡”的美誉。全村人口1406人、406户,村里的潆溪穿村而过,村内地势平坦,村庄古色古香。美丽的自然风光与底蕴深厚的世代公德文化相得益彰。

存德堂、如德堂、崇德堂、萃德堂、慎德堂……要说姚村最具特色的,就是古建筑,而且有一个既有趣又让人崇敬的现象,即姚村先辈修祠建庙,大多以德赋名。现在,村里有古建筑100多座,大多始建于明、清两代,其中有祠堂、大厅等26座,明清时代所建住宅55座,依地势呈辐射形分布,所有建筑都饰以粉墙黛瓦,清新秀雅的江南格调,错落有致的马头墙是一道美丽的天际线……

1992年,该村被兰溪市人民政府命名为“清代建筑群”文保单位。2013年被建设部、财政部命名为中国传统村落。

近年来,姚村还自筹资金复建姚氏家庙,整修了部分明清古建筑厅、戏台,使这些古建筑重现了历史风貌。

记者发现,全村建筑几乎都坐西朝东门向。“这有迎风朝日兴盛含义。”村民介绍,村里出过很多高官富商,名房古迹注重的就是一个“风水朝向”。而且,在距今700多年的村史里,姚村人历来有着热心公益、崇德尚行的深厚传统。

这些从姚村先辈修祠建庙的命名就可见一斑了。

一方水土养育一方人。公德善行在姚村这片土地上结出了丰盛的果实。如,姚村名商姚坤鳌为公益事业资助银元两万余元,姚宝熙为村宗祠等捐款500余万元……这些足见姚村世代公德文化的深厚底蕴。

在姚村,记者和姚勤铨走走停停,听他讲述“瀫西巨族,素封之家”的遥远过去,看着那古建筑,让人恍惚间仿佛穿越了时光隧道,真是一路风光、一路历史……

对未来有怎样的想象?“我们将加强保护传承历史文化根脉,把姚村打造成一个具有浓郁历史文化色彩的古村落。”姚勤铨满怀希望地说,市里这么重视兰芝风情线的建设,我相信姚村会越来越美的。

兰溪木雕入选金华市级第五批非遗代表性项目名录,姚焕强是金华市第二批非物质文化遗产代表性传承人。

姚村木雕工艺始于清光绪末年,已有百余年历史。姚焕强是姚村第一人姚金聚的传承人,姚焕强在同行中更胜一筹。1968年,14岁初中毕业,随父学艺,由于秉性聪睿,刻苦好学,技艺日精,所雕飞禽走兽、花卉人物神态逼真。从艺20多年,制作大量木雕艺术品。1987年,镂刻1.8米长,1.2米宽的释迦牟尼佛像由浙江美术学院推荐至法国。1990年前后为女埠渡渎村、毕家村及本村所雕刻的龙头、龙亭,工艺精美,颇受好评。1993年,所创作的三尊观音菩萨像被浙江美术学院送至日本,深受日商欢迎,后又为其雕制三尊。1995年所雕兰溪黄大仙神龛,成为人所共赏的艺术品。同年9月,兰溪黄大仙古里风情节,受市政府主管部门委托,雕镂“黄大仙宫缩影”一座,精致玲珑,由黄大仙管委会赠送香港“啬色园同寅”,被视为珍贵礼品。

姚村走马灯始于清道光年间,历史悠久,远近闻名。春节期间,成人迎龙灯,儿童玩马灯,历代相沿,村民在童年时,多数走过马灯,老少皆能哼上几句马灯曲调,至今春节期间,为村民保留传统节目之一。

春节迎龙灯会始于清乾隆盛世,农历正月初六为本村龙灯盛会,雨天顺延。以姚姓天地人角四宗支轮年负责,现归龙灯会负责。龙头用樟木雕成,红漆描金,上装蔑扎八仙,内点红烛(现八仙改为木雕)。龙身是各家用厂1.5米宽20厘米条木板,板面装有彩灯两盏,称为桥灯,相接而成。传统规定,当灯头后裔各户,要迎人丁灯、灶头灯、栏头灯等数桥,不值年各户自定,历年桥灯200-350桥之数,全长500多米,龙尾上挂红灯,一人独背随后。至今正月初六还保留这一传统项目。

蜜枣是兰溪著名特产,公元十世纪,兰溪开始栽培枣树,明嘉靖期间(1522-1566年)始用青枣切成缕缕丝纹,用糖煎制蜜枣,并上京进贡朝廷,被誉为“冕枣”。清宣统年间,高人吴竹三聘请匠人,设厂加工,枣面如金丝缕缕,色泽如琥珀晶莹黄亮,灯照之下,透明见核,具琥珀金丝之美,遂称“金丝琥珀蜜枣”。 兰溪蜜枣加工技艺入选金华市第一批非遗代表性项目,至今村里还有三家作坊按传统工艺加工。

长按三秒识别关注

编辑 姚 波

世界姚氏宗亲联谊会

自定义html广告位

-

下一条:浙江永康黄棠姚氏

微信公众号

微信公众号

粤公网安备44030502001739

粤公网安备44030502001739