微信扫一扫

姚石子传略

姚石子传略

姚光(1891—1945)谱名后超,字凤石,成年后自号石子,对外普用此名,寓有坚贞不磨、质朴无华之意。辛亥革命前又自署光,别号复庐,寓有光大中华,复兴祖国之意。他自幼天资颖悟,怀有社会革命思想,16岁前入叶漱仁所办养中学堂及高望之所办实枚学校,自后即勤奋自律,未有入大学而积学成材。18岁参加南社及中国革命同盟会。21岁与高吹万创立国学商兑会,被举为理事长。27岁又被举为南社主任。同时期内在家乡与高天梅等创建钦明女子学校(任校董、教师),并参与创办松江、青浦等七地师范学校,及张堰镇图书馆(任馆长),姚石子早年加入同盟会,随之于1919年隶籍国民党,但从未担任政府任何官职。

姚石子继承世传丰厚家产而终身自奉甚俭,并一贯以济世助人为天职。例如金山一地所有浚河造桥、育孤养老、医药赈济、救灾救荒以及修筑海塘、保护自然及历史文化遗产等公益事业,他始终是长年率先出资捐助。国民党清党时,他曾掩护并支助了一批共产党人免于遭难。家乡青年学子有志升学乃至出国留学而经济有困难者,凡有所求,他都慷慨相助。抗战国难时期,他主动烧掉了一箱人家借欠他的私人借据,以示有难相济,齐心同御外祸,此事数年后被外界知悉,一直传为佳话。

姚石子一生处于国家多难之秋,他一贯主张文化是立国之灵魂。爱国必须先爱民族固有之优秀传统文化,并力保历史文化典籍之免遭残损与流失,所以他终生把主要精力与财力放在搜购与保存中华文献典籍上,其所藏古籍总数达五万余卷,其中不乏珍本善本。原拟在故居建立重华书库,后因日军侵华,家乡沦陷而未果。姚石子逝世后,其哲嗣根据先人以文化兴邦之遗愿于中华人民共和国成立伊始,即将全部藏书捐赠上海市人民政府。上海首任市长陈毅亲自撰文嘉奖。此举也为二年后上海图书馆成立时奠定了一个重要基础。

姚石子在聚书同时,特别重视金山、松江等地本乡先哲著述的有关文献史料及未刊印之遗稿。他最早著作是《金山卫佚史》。经过长年搜集、采访与考证,编撰了约有十五万字的《金山艺文志》。又编辑了《云间诗征》。为先哲编辑或出资重印的文集更多,有《重辑张堰志》、《云间两 何君集》、《钓璜堂存稿》、《舒艺室全集》、《武陵山人遗书》等二十余种。他个人著作有《复庐文稿》三编、《荒江樵唱》、《倚剑吹箫楼诗集》、《浮梅草》二编以及《自在室读书随笔》、《书牍偶存》等。(上述著作在2000年后都已编入国际南社学会之南社丛书,名为《姚光全集》,均已出版。)

1937年金山家乡沦陷后,姚石子在上海租界蛰居达八年之久,其时生活境遇均遭压抑困顿,以致得病后亦未得很好医治,于1945年5月抗战胜利前夕不幸中年去世。在各个历史时期,姚石子均被公认是社会贤达、爱国知识分子典型和近代著名国学家与藏书家。

姚石子原配夫人王灿(1933年去世),生有子女五人:昆璧、昆珠、昆玑、昆群、昆田;继配夫人徐颖柔(2000年去世)生有子女五人:昆琼、昆衍、昆瑶、昆璇、昆遗。

姚石子与图书事业

----姚昆田

我的父亲姚石子出身于上海金山一个被称为世代书香的名门望族。所谓“世代书香”,据我从父亲著作中得知,我家远祖姚文祥(字南山),是1127年宋高宗赵构南迁时的护驾官员。嗣后代代繁衍,世世耕读,子姓分布于江、浙、皖、赣诸省。仅以江苏金山一支姚氏子孙,自明正德至清嘉庆年间,姚氏宗族中就有6个进士,22个举人。故宗族中读书藏书风气一直很浓,并沿袭至今。

一、辟室藏书 我家就像一座图书馆

父亲生于1891年。他幼时接受的是儒家传统教育。1908年,父亲考上上海震旦学校,但不幸患了严重的伤寒症,等到完全康复,已误了入学,加之祖父母年老多病,需要侍养(父亲是独子),从此以后,他就走上了一条刻苦自学、自强不息的人生道路。自学的主要途径是读书,这样就使父亲从小养成了以书为伴和求师问友的习惯。

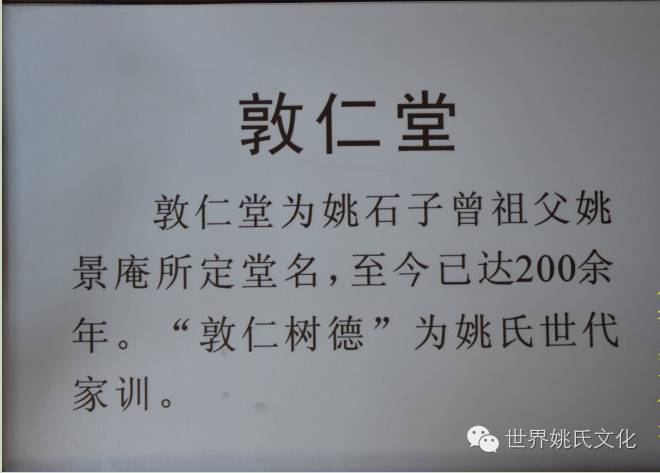

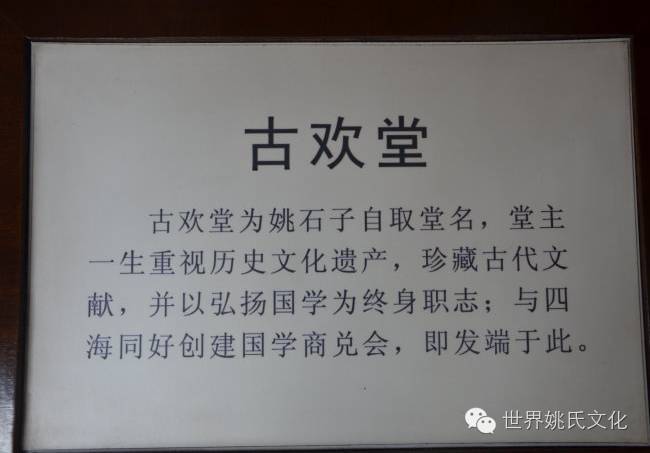

我出生时,我的祖父早已去世多年,据说我祖父中年做过官,晚年辞官以后就在家乡从事办学堂和刊印书籍等公益事业。当时我家家院内主要有四进楼房,后院还有土山和花圃。父亲主持家务后,就把家院内的许多楼、堂、馆、室作为专门的藏书、读书之所,并分别署有专称。其中我知道的就有“松韵草堂”、“古欢堂”、“怀旧楼”、“棣华香馆”等。父亲自己的书房叫“自在室”、又称“观自在室”。“观自在”是梵语,意指通过读书修养观察人生和世界,乃至整个宇宙,从而提高觉悟。后来把前面的“观”字省去了,那大概是指目耕书田,胸汇文海,最自觉自在的意思。

父亲自13岁起就萌发了民族革命和振兴祖国的思想,那时他常引用的一句古语就是“光祖宗之玄鉴,振大汉之天声”。所谓“玄鉴”和“天声”,都有光复民族优秀文化传统和重振国家声威的意思。因此父亲就自己取名为“光”,别号“振声”,又把最主要的藏书之室名为“复庐”,也把自己别号称为“复庐”,显然是寓有勉励自己读书报国之意。我的母亲也爱诗,用的室名是“浮梅槛”,这个名字是元末大剧作家汤显祖那里沿袭过来的,也因汤显祖热爱民族,热爱祖国,素为我父母亲所崇仰。还有我的小姑母姚竹心没有出嫁时,她的书房名称是“盟梅馆”,显然她是将凌寒生香的梅花与她爱好的诗书共结为盟友。后来她与高君宾姑丈结婚时,父亲还专门精印了一部她撰写的《盟梅馆诗集》作为独特的嫁妆,当时传为佳话。我的姑母姚竹漪、二姑母姚竹修,同样能诗,也有《惠风簃賸稿》传世。

在我家这许多书斋内,父亲分门别类地置放着统一规格的书架和书橱,陈列着以线装书为主的各种古今书籍。之后,书籍越聚越多,从辛亥革命到抗战爆发家乡沦陷为止,父亲聚存在这座“家庭综合图书馆”内的书籍总数(不包括各种报刊)当在10万卷以上。父亲为管理这10万卷书花了大量心血。我小时候经常看到父亲不停地用正楷一笔不苟地写各种书籍的题记、序跋并编写书籍目录。在节令变化时,为了防潮、防晒、防蛀,还得细微地去做书籍的各种清洁保护工作,后来又专门聘请屠继麟先生等为文书助理。亲戚中与父亲有同好的高平子表伯、高君定和周大烈两位姑丈等,更是松韵草堂和古欢堂中的常客。乡里中有一批与我父亲交往频繁的朋友,如金兰畦、王杰士、曹中孚、何宪纯以及他那很有天赋的儿子白蕉等,也经常来看书、借书并相互切磋学问。当时任我家塾师,后来任上海光华大学文学院教授的顾荩丞先生,一度曾住在我家帮助父亲校勘史籍,他个人的一些专著也是凭借这个“家庭图书馆”提供的资料写出来的。还有一位著名的书画金石家费龙丁先生在抗战前一年,曾长期住在我家。他可以随时索阅这个“家庭图书馆”的书刊。我父生性慷慨,为他提供了生活及做学问的一切所需。此外,父亲于民国元年(1912年)与高吹万舅祖,一同创建了国学商兑会,会址就设在我家,这个“家庭图书馆”更成了一个著书、编书与读书的基地。

二、不走仕途 热心创办张堰图书馆

早在辛亥革命之前,父亲已经参加了孙中山领导的中国同盟会,后来,他又参加了旨在推翻清王朝,建立民国的南社。由于父亲为人诚恳,不谋私利,专心实干,不久即被柳亚子等社友一致推为后期的南社主任(又称社长)。当时的国民政府五大院的院长以及许多省的省长,都是南社成员,与我父亲都属故旧,有人说父亲正当有为之年,如果去中央政府谋个官位,料无问题,而且一定会显赫一时。然而我父亲却坚决不走仕途。而是决心终生在家乡从事社会公益事业。实际上,早在清末,父亲就协助祖父开始筹划办新式学校。特别是在清光绪三十四年(1908年),父亲18岁时就会同高天梅在家乡办起了一所钦明女子学校,高天梅与父亲先后担任校长,父亲还兼任国文、历史、地理等课教师,而且联系本乡实际,自编各种教材。他还在学校内设立了图书室,供全体师生课余自修之用。父亲一贯认为学校与图书馆是密不可分的,学生念书、做学问除了老师教学之外,主要靠自己到图书馆找书读。

尽管,父亲办家庭图书馆和学校图书室得到许多学者朋友以及学生们的赞扬,但父亲却越来越感到家庭型的图书馆存在许多局限性,虽然这种家庭图书馆已经跳出了古代藏书楼的一些框框,对许多学识层次较高的学者敞开了大门,但毕竟还只是为少数人服务的。所以,父亲在创办钦明女校、留溪学校,以及参与创办邻县的师范学校的过程中,就一直琢磨着创办一个适用于本区、面向大众的、以广开民智为宗旨的公共图书馆。那时,父亲每次到上海必访邓秋枚与黄晦闻两先生在上海创办的国学保存会及其藏书楼、张菊生先生主持的涵芬楼(其时张先生办的东方图书馆尚未正式成立)以及王培孙先生办的南洋中学图书馆等。父亲经过多年来对各类图书馆的观摩与考察,并与高君定、高君介、曹中孚、何公渡等共同策划与筹备,终于在1925年创建了当地第一座公共图书馆——张堰图书馆,并于10月10日正式对外开放。父亲被推为第一任馆长,在筹备期间,他已经把自己“家庭图书馆”的各种普及读物全部捐赠给这个新诞生的公共图书馆。张堰图书馆开幕那天,有来自各地的200多名宾客前来祝贺。说来也巧,那天也是我们家乡有史以来第一天接通了电源,当张堰图书馆内的华灯齐放时,父亲兴奋地但又意味深长地对我们说:“凿壁透光的故事,固然不会有了,但是这种爱惜时光、勤奋自学的精神,我们还是要永远发扬的。”

三、避居孤岛 参与抢救各种文献图书事业

父亲有一句名言是:“以朋友为性命”。他平生确实爱书,但他却说,书是有价的,可以用金钱买得到的,而朋友之间的真情是无价的,决不是以金钱可衡量的。中国现代型图书馆初创期的一批专家学者大都同我父亲有交谊。除了上面提到的张菊生、邓秋枚等人外,我还经常听到父亲道及的有柳翼谋先生。柳先生与我父订交很早,当时他主持南京龙蟠里的国学图书馆,两人虽天各一方,而往来书信甚密,父亲对他很敬重,称他是朋友中的最有学问者之一。还有沈恩孚和黄炎培两先生也与父亲早年订交。在1935年沈黄两先生主持上海鸿英图书馆(因叶鸿英捐资兴建而得名),该馆以收集近代史资料为主,父亲就将当时颇受大众欢迎的上海《时报》自创刊以来的20余年合订本(据说,《时报》馆也无完整合订本),全部捐赠给该图书馆,却没有捐给自己办的张堰图书馆。朋友们不解,他笑道,上海读者多,社会效益大。

抗战前夕,父亲正在上海筹办上海文献展览会,不久,“八一三”淞沪抗战爆发,我的家乡金山很快失陷。从此父亲无法回乡,被迫在上海租界住了8年。我家老屋则遭到日寇的劫掠,所幸乡亲们处于对父亲的尊敬,冒着风险把父亲所珍爱的大量图书,分散掩藏起来。父亲也曾托堂叔姚亚雄等装扮成农民,把少量珍贵图书,冒险分散带到上海。当然,在此时期,父亲在金山所办一切社会公益事业或被破坏,或遭中止。这倒使父亲能相对地集中时间和精力来从事自己的著述以及中国文献图书的救亡图存工作,并与当时同在上海避难的一批文化图书界的朋友们,有了更多的见面机会。早在抗战之前,父亲已与前辈国学家金籛孙及金松岑、李拔可等在上海组织国学会。上海成了“孤岛”后,他们便借”“埋首故纸堆中”以避开敌伪鹰犬的耳目,仍不时举行国学会聚餐会,父亲的许多旧雨新知如陈陶遗、胡朴安、张寿镛、蒋竹庄、王佩诤、王欣夫、王巨川、陈运彰、以及冒鹤亭、夏敬观、钱名山、陈叔通、张叔通、郑振铎、金巨山等,都与我父亲过从甚密。

其时我家经济条件已急剧下降,父亲连一日三餐之费都要有所限制,但他还是要尽量省下钱来去觅购他认为可能要流失或遭毁的图书。例如《恬致堂集》和《环溪集》等都是在“孤岛”时期收存的。在1939年10月,父亲有一次偶然收购到了一部《有竹庄日记随笔》(共三册),他知道这是他朋友沈思齐先生的先人手稿,沈老是国学界的前辈,比父亲长20多岁,父亲平素对他很敬重,就立即登门将此书送给沈老,自己家里已不存此书,因此感激莫名,竟至流泪并向我父亲下跪表示感激。那天父亲也非常感动,事后他多次对我说,像沈老这样有德、有情义的长者才是真正懂得民族遗产和祖先手泽的无限价值的。

1939年7月,本着抢救文献的宗旨,父亲参与了叶葵初等先生筹备创办合众图书馆。1941年10月,合众图书馆在今长乐路富民路口正式落成,父亲特地将清代张啸山辑著之《武陵山人遗书》及《舒艺室全集》两部珍藏的图书捐赠给合众图书馆。虽然该图书馆为避免敌伪势力侵扰,对外不公开,但那里却成为父亲与许多朋友经常会晤的地方。顾廷龙是这些朋友中年纪最轻的一位。上面提到的我两位姑母的老师闵瑞芝先生其时也避难在沪,1943年9月在他70寿辰时,父亲把珍藏的清代嘉庆本《松江府志》送给他。父亲认为国家遭难,政治不清明,尽量把珍贵文献分散藏于民间,这是较为安全的办法。

可惜的是,父亲却在1945年5月17日突然得腹膜炎不治而与世长逝,年仅54岁。他过早地离开人间,曾使亲友们长时期地感到惋惜不已。

四、“书为公器” 藏书捐给国家

1949年5月上海解放,陈毅市长非常热爱中国传统文化,据说他曾经读过我父亲的文章,知道我父亲的名字。我们一家深信人民政府是真正为人民谋利益的,因而联想到父亲生前关于“书为公器”、“书以致用”等主张,以及父亲一生从事公益事业的垂范,于是同有关长辈商议后,毅然决定将父亲全部藏书捐献给国家,由上海市文物管理委员会接受。当时市政府准备给予物质酬偿,我们一概谢辞了。陈毅市长闻讯后,高兴地为此事写了一篇文言短文,其中有这样一段话:“因念吴会为文献大邦,上海又东南巨擘,藏家扃锢,习气极深,其有认识新时代而爱护文物如昆群、昆田兄弟,心量之广,择术之慎者,洵足以树则于故家嗣裔也已”。这确实是对我们家人的莫大嘉勉。当时还为此举行了纪念座谈会,几乎上海所有报纸都对此作了报道,并有20多位学术界人士专门写了纪念诗文。陈毅同志的短文共171字则由父亲故旧沈尹默先生写成横幅(该横幅在“文革”中散佚,后由顾廷龙先生补写)。文管会后来又请图书专家徐森玉、柳翼谋、沈迈士、尹石公等父执来整理我家所捐书籍。还由谢稚柳先生(父亲故旧谢玉岑先生之弟)专门把上述诸老整理我父亲书籍的情景,精心画了两幅国画名为《霞墅检书图》。这确实是解放后上海文化界的一件盛事。

40多年之后,当代学者周退密教授还写诗道:“万卷缥缃逃一厄,尽输公库树先声”。特别指出,全国解放之后,各地藏家不断捐书、捐文物于公库,“实姚氏开其风气也”。最后,我还要叙一笔的是:陈毅市长写上述短文时并不认识我,到1950年夏,我大学毕业后被分配到北京外交部。当时中央已决定成立中国驻联合国代表团,并组织筹备工作班子,由周恩来总理直接领导,我有幸被安排在那里工作。当时团长是张闻天,副团长是李一氓、冀朝鼎,我们都住在一个大院内,天天相处在一起,上下级之间更显得亲密无间。而这些领导人的最大业余爱好,就是图书,所以经常与我谈到图书事业的重要性。但我却没有告诉他们关于自己家里捐书的事。有一天张闻天同志把周总理请来了,跟着来的还有从上海到北京来开会的陈毅市长,而陈市长虽然不认识我,却知道我的名字。由张闻天同志的引介,他当着周总理的面告我,上海准备利用过去洋人办的跑马厅,建成上海最大的图书馆(该馆后来在1952年7月正式开馆),而姚石子藏书将成为该馆镇馆的重要基础。周总理听了就伸出手来和我紧紧地握手。我当时却激动得说不出一句话。此事也可以说是姚石子与图书馆事业中值得记一笔的插曲。此后不久,我还曾登门拜访过柳亚子先生,当他知道我父亲藏书已全部捐公后,竟双手抱住我,连声赞好。他写了一信还让我去看望郑振铎先生时,告诉他姚石子当年坐拥书城的大量藏书是新中国成立后最早捐给国家的。

这些50年前的旧事在极左路线时期是缄口不言的,直到20世纪70年代末,拨乱反正之后,我曾去重访李一氓同志,他鼓励我把我家(主要是我父亲)自清末以来与图书结缘的事,哪怕是一鳞半爪写出来以告后人。于是,我才去追忆并搜集有关资料,写了本文,聊为近代中国图书事业发展过程中一点遗闻轶事吧。

(本文作者写于1999年,未曾公开发表)

(作者姚昆田:笔名黄炎子,上海金山张堰人。学生时代参加中国共产党,早年在外交部、中国人民保卫世界和平委员会、中共中央国际活动指导委员会等机构工作;20世纪80年代后任上海市委对外宣传办公室主任、上海市政协委员、兼上海大学、华东师大、上海师大三校教授、研究员、上海业余文博专修学校校长;1986年创立上海旅游文化协会任会长,1988年创建上海南社学研究中心任主任,2004年被上海市政府聘为上海文史研究馆馆员,兼春潮诗社社长。

姚昆田:姚石子和南社

我的父亲姚石子生于1891年(清光绪 17 年辛卯)5月27日,卒于1945 年(民国 34 年乙酉)5月17 日,年仅54岁。

有道是人生苦短,我的父亲在世时,也一直说他自己是忧患余生。即使从他 14 岁懂事之日算起(一般的说法是 16 岁为成年,才是人生的真正开始),他在这个世界上自觉地发挥他的生命价值,也不过是 40 个春秋。在这么短促的一生如一瞬中,他确实从没有虚掷过光阴,从不敢浪费生命。他从不认为自己有光辉的一生,始终以不求闻达为安身立命之守则;然而在客观历史上却留下了被人所敬仰的一生,也是不朽的一生,令人长久怀念的一生。

父亲去世时,我年仅 18 岁。如果也从 14 岁作为人生懂事的开始,那么我对父亲的了解,仅仅是短短的四年;何况当时我决不会有意识地去记下父亲的一生事迹。现在回想,仍然感到有莫大的遗憾和未尽的余哀。时光飞驰,做梦也没想到我今天已跨入了 80 岁的大门,我已经比父亲多活了 26 年。回想我在父亲去世后的 62 年中,我竟经历了在中华大地上空前未有的三大历史事件,那就是:(1)长达 8 年的日本侵华战争给中国造成的巨大灾难以及抗战的最后胜利;(2)中国共产党经过 28 年的艰苦奋斗,终于在 1949 年建立了崭新的人民共和国; (3)长达 10 年的所谓文化大革命的浩劫,以及最终得以拨乱反正。而当前我们正逢第四大事件的开始,这就是预示着中华民族全面复兴的朝阳已经从东方地平线上升起。在这样一个甲子多的峥嵘岁月中,也还是中国社会大转型、大擅变时期,我始终对我的慈父抱有从未中断的缅怀,而且通过不时翻阅他的各种遗著,再加上随时记下社会各方面对他身后的种种客观评价,并用历史辨证唯物主义的观点来回顾和鉴证他的一生,我对父亲的了解,正可以说是由浅入深,由片面到全面的。

今天,深感欣幸的是经过我近 20 多年(从 1980 年我从外地回到上海工作开始)的努力和筹划,一座以姚石子冠名的故居以及在此故居内设立的南社纪念馆,都已经政府批准,予以修复与创建。这样就更促进了我对父亲的一生以及他与南社交往的方方面面,有更多的追溯、搜索、思考与研究。因此,我试将我父亲一生经历的重大事迹加以综述,并按其主要内容区分为四大板块,即:(l)父亲的亲情生活及其家族观;(2)父亲对家乡与社会的贡献及其事业观;(3)父亲与南社的密切关系及其社交观;(4)父亲一生致力于民族历史遗产的保护与传承及其文化观。这四大部分中都有他看似平凡而却又为常人所不具的生命闪光点。这就是我们今天纪念他、并认为他是中国近现代社会一代知识分子独具典型的重要原因。

兹应苏州市政协常务委员张夷同志(他是我父亲挚友陈去病先生之外孙、也是与我志同道合的忘年交)之约,专把上述文章中的第三部分《姚石子与南社》单列为一章,辑录于后。

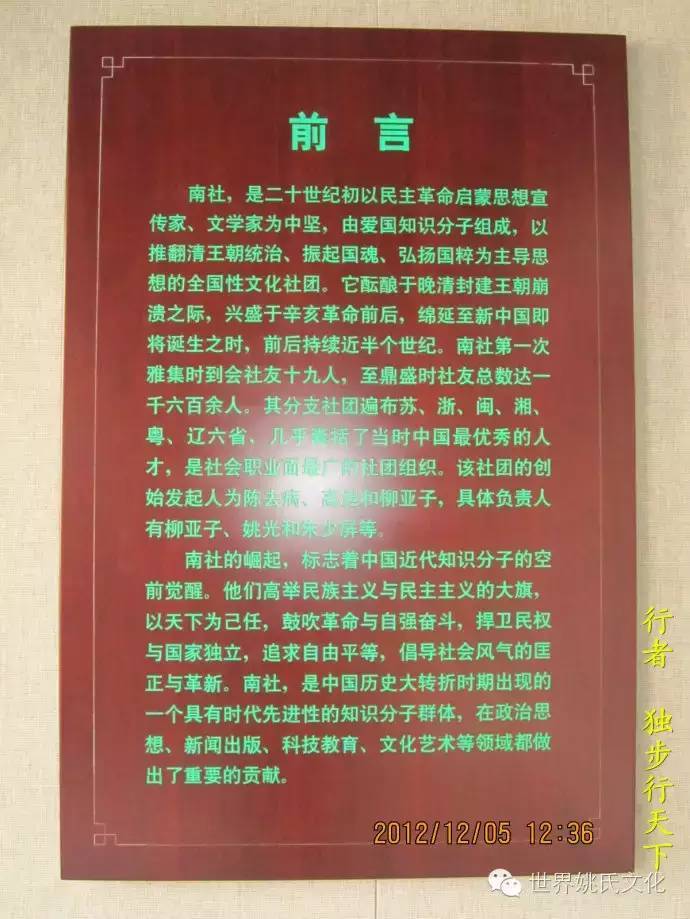

在我近年来再次对南社作了全方位考察之后,曾把南社重新作过如下的定位,那就是:南社是中国近代史上爱国知识分子最集中、成员职业面最广、参加人数最多的先进文化组织。除了上述三个“最”是它的显著特征外,其成员年龄差距竟达 50 余岁之多,即 16 岁前后至 70 岁上下,在同一个社会团体内接纳了老、中、青、少四代年龄的成员,这不能不说也是一大特征。南社发起于 1907 年,正式成立于 1909 年,那时我父亲是 16 岁至 ls 岁,应该说他还在少年时代。父亲在童年和少年时,正逢清廷废除科举,他进过两所开风气之先的私塾,一所是叶漱仁在金山廊下镇办的养中学堂,另一所是高望之(我父亲的舅父)与我祖父姚介三合办的实枚学校,时间都是在他 17 岁之前。自后他从来没有进过学校(曾考入震旦学校,后因病未去),应该说他完全是自学成材的。早在 1903 年高天梅(我父亲的表兄)在家乡张堰创办了旨在唤起民族觉醒、推进社会革新的觉民社,并编辑出版 《 觉民 》月刊。现在大家公认,觉民社是金山历史上最早的面向全国并具有国际视野的先进文化团体,后来该社的一批撰稿人都成了南社的著名宣传家,也未尝不可把觉民称作是南社的一种先声。其时我父亲才 12 岁,已开始写议论国是的文章,曾写了一篇 《为种流血文天祥传》 登在 《觉民》月刊上,深得高天梅的惊奇与赞赏。因此,南社一成立,高天梅最早介绍我父母亲联袂加入南社,其时我父亲 18 岁,刚与母亲成婚,母亲比我父亲大二岁,是清代上海第一所女子音乐体育学校的早期学生。而我父亲在南社是当然年龄最小的一名成员(当然在后来加入南社的人士中,也有比我父亲年龄小的)。其时陈去病比我父亲大17岁,高天梅比我父亲大 14 岁,柳亚子比我父亲大 4 岁。南社先期成员中还有一大批知名前辈如黄宾虹比我父亲大16岁,胡朴安比我父亲大 12 岁,朱少屏比我父亲大 10 岁,松江有一位杨了公加入南社时比我父亲大27岁,还有一位湖南籍的吴恭亨比我父亲大34岁,而杭州王海帆先生竟比我父亲大 46 岁,但后来他们都成了父亲在南社中的终身之交,一直互相尊重,友谊至笃。发生在我父亲身上的这一现象,并不是个别的,却从一个侧面反映了南社这个群体所具有的一种精神风貌,许多人在加入南社后都在努力实践一种高尚的以文会友和以友辅仁的人生追求。我至今记得父亲当年有一句经常在文章与书信中提到的话,那就是“以朋友为性命”。由于父亲没有弟兄,所以他每得一知己就亲如手足。所谓“四海之内皆兄弟也”,父亲不仅相信这句话,而且对它是付诸实践的。他对任何朋友都非常重视讲信义,讲厚道;责己以严,待人以宽;互相切磋,择善而从;互相爱护,助人为乐;他的这些行为,在南社中是有口皆碑的。他把南社不仅看作是一个充满友爱的大家庭,而且还把它看作是一所充实学问的大学校。我父亲之于南社,确实是他人生道路上的一块重要里程碑。

中国的文化人除了自己的名字外,历来有另取别字、别号的传统。像南社这样一个特大的典型文化团体,拥有 1600 余名社员,如果把每个人的各种别号、雅号,再加上自己书斋、居室的名称,统计一下,必然是洋洋大观,而且每个名号都富有个性,并有十分隽永的涵义,完全可以写一本书。这里只说我父亲,他按姚氏宗族世代传下来的“光裕后昆”谱系来说,属“后”字辈,因此祖父给他取的第一个名字是“后超”,同时还有一个名字是“凤石”,这样父亲在步入自立之年时,就自己改字为“石子”。据我查证,父亲取这个名字的时间就是在他走向社会、加入南社的前后。在辛亥革命那年,父亲还写过一首《 石子歌 》,他把自己比作精卫鸟嘴中衔的一块小石子,又比作女姆氏手中拿的一块顽石,实际上他把建立民国和复兴中华民族看作是填海和补天,他毫不夸大自己对这块石头的期许,却充分体现了一种献身精神。也就是在加入南社的前夕,父亲还为自己取了一个“光”的单名,父亲在南社入社书上填写的姓名就是姚光。这虽然与他从小就爱读宋代司马光与明代归有光的文章有关,但接着他就把自己平素的读书室署名为复庐,光复两字联在一起,显然是表示矢志要发扬光大中华优秀传统文化与复兴祖国的用意在内。父亲后来还表示自己甘作铺路的石子,让后人踩着他的身子一代超过一代地前进,他就是抱着这样一种精神境界与自我要求加入南社的。后来他在南社一贯热心做公益工作,而且从不计较名位。有人说,当时南社中的许多具体事务乃至费用,实际上都是由柳亚子、朱少屏与我父亲分担的。他年龄最幼,却始终深孚众望,这一点也同样反映了南社中不以年龄长幼来论资排辈的一种可贵传统。

南社中还有一种更为重要而又自始至终存在的优良传统,那就是有好多南社人都自觉地以表彰与继承历代民族忠烈节义为己任,特别是对当代英烈与明遗民义士的无限追慕并努力发扬其精神遗产。首先从秋瑾烈士说起,她被称为中国近代史上第一个女侠,原来就是陈去病、徐自华等人的至友。1907 年秋侠英勇就义,陈去病等为了继承她的遗志,就创立秋社。有人曾说,秋社实际上是南社的前身,如果秋瑾不遇难,肯定也是南社的创始人之一;而且秋瑾的知交密侣,后来都成了南社的早期成员。那年我的父亲才16岁,对于这样一位巾帼英烈是非常崇敬的。他曾写过几首悼诗,诗中提到从秋瑾身上看到“黑暗神州一线光”,她殉难后,我的父亲有整整一年为之“愁恨横胸”。他很早加入南社,也不妨看作是为了继承烈士遗志而入社的。

再从当初成立南社的宗旨而言,一开始便开宗明义地提出,要以明末几社、复社的先烈先贤为榜样。还在南社成立之前,陈去病与我父亲最初相识,那是在邓秋枚等人办的上海国学保存会的藏书楼内,他们当时抱着同一个志向,都在广为搜辑明代遗民节士的种种遗闻遗著。其后的柳亚子同样在这方面志同道合,作出了很大的努力。再综观我父亲一生著作诗文,属于追述和补辑先烈先贤遗闻轶事的作品,就占了很大的比重。即以他早年( 1911 年)出版的第一本著作 《 金山卫佚史 》为例,被称为采录轶史,网罗旧闻,被高天梅等人所推介嘉许,而其实际目的是在为千秋后代树立楷模,永志先德,以史育人,始终不渝地弘扬一种爱国主义精神。南社人以此为天职,而我父亲对此是终其一生、身体力行的。再从南社内部看,它在各个时期都涌现出义无返顾、为国殉节的杰出烈士,共达 22 位之多。他们不是被内奸国贼所害,就是被外敌所残杀,其事迹都是可歌可泣的。其中如周实丹、宋教仁以及抗日战争时期的朱少屏等都是与我父亲彼此引为莫逆知己。当父亲得知他们不幸遇难时,总是悲愤异常,乃至痛哭流涕,都要撰诗文来表达他永恒的追念,甚至发誓要继承他们的遗愿并为他们申冤报仇。从事后的实际情况看,这些烈士的构害人,不论是刽子手本人或是幕后操纵人,都是经过南社人的奔走呼吁,得以追究查明,并且总要将所有志士仁人的正义事迹,昭告于天下,扬名于青史。我的父亲在南社一贯被称为性情中人,在这方面他总是抱着满腔热诚,致力最勤,他始终认为这是每一个南社人、每一个后死者不可推卸的责任。

由于曾有好几位友人问过我,在南社众多的知名人物中,我的父亲年龄最幼,为什么却当了仅有两位主任(又称社长)中的一位,还问我的父亲与南社有什么特殊关系。所以我在本文最后,作一些仅凭个人所知的分析。首先,己如上述,南社从来不以年龄长幼来安排职位之分工,而且更强调取材要不拘一格,并需破除陈规旧例。柳亚子当初任南社主任时也是三位发起人中之年龄最幼者,而且陈去病、高天梅还分别是他的父执与老师。这一现象也正是南社先进性的一种具体表现。其次,亦如上述,社友为南社工作都是自觉自愿地尽义务,不仅是无报酬劳动,而且往往在时间、精力和金钱上都要作出无私奉献。我的父亲在这方面可以称得上是一位以身作则、言行一致的实干家。如果要说他与南社有什么特殊关系,那就是他待人处世特别真诚,他与所有南社同仁,不论老中青少,不分南北东西、五湖四海,都相处得特别和谐。加之他为人正直,处事公平公正,所以深得全社拥戴,一经柳亚子辞职后主动推荐,立即被广大同仁按章投票一致选举他为南社第二任主任。我父亲一开始是坚决推让,后经大家要求才同意临时担任此职。

他就职后就自掏腰包,邀约陈去病、傅屯良、余十眉等共同编辑出版了两期 《南社丛刻》,并妥善处理了当时南社内部的纷纭事务。后来我父亲还是一再请柳亚子重返南社就任主任,他始终愿居配合助手。再说到我父亲与柳亚子的友谊关系,那始终是亲密无间的。这里有必要提一笔,就是至今还有人道及1917年前后南社内部发生的一场争论,主要是由于对待唐宋诗的不同观点而引起的,闹到最凶时,柳亚子竟擅自登报把朱鸳雏等几位社友开除了。此中原因及经过我不需在本文详述,但有人问及当时我父亲持什么态度,我就翻出他在 1904 年至 1910 年写的 《荒江樵唱》 诗集自序中的几句话:“唐宋分疆非诗也”,“诗作无用分唐宋,独写情怀真性灵”,从中可以得知我父亲对诗论的一个重要观点。我也一向知道父亲对于任何扭曲了一个人的真性灵的诗文,他都是不欣赏的。至于南社中发生学术争论,他认为是正常的,但决不要成为个人意气之争,所以这场纠纷他自始自终没有介入。对于柳亚子后来因诗论而采取开除社友的粗暴做法,他是坚决反对的。他曾婉辞劝说柳亚子,但他又深知柳的个性与倔强脾气,最终以未能制止而引为遗憾。实际上柳亚子在事后,甚至在很长时间以后,还在为此事作自我检讨,表示后悔与道歉。但现在有些人片面地以南社史上不占主要地位的少数人的意气用事来评价整体南社,那也是以偏概全,很不公允的。

本文的主题是 《姚石子与南社》,对南社的全面认识与正确评析,那有待于再深入研究,另行论述了。

故居建于清光绪十七年(1891年)前,属典型清末民初建筑风格,为一条中轴线左右对称院落布局。坐东朝西,有前后4幢砖木结构二层楼,每幢上下10间,加上东侧楼厢房4间及平房14间,计58间,建筑面积共1784平方米,占地面积1688平方米。1937年,日军侵占张堰镇,姚光离故居蛰居上海,编著《金山艺文志》。2006年到2007年,在上海市文物管理委员会关心支持下,金山区政府与张堰镇政府共同修缮故居三、四进院落,院落内建有“上海南社纪念馆”。

综合 图片来源网络

长按三秒识别关注

编辑 姚 波

世界姚氏宗亲联谊会

展示家族的辉煌历史 助于激励子孙继往开来

自定义html广告位

微信公众号

微信公众号

粤公网安备44030502001739

粤公网安备44030502001739